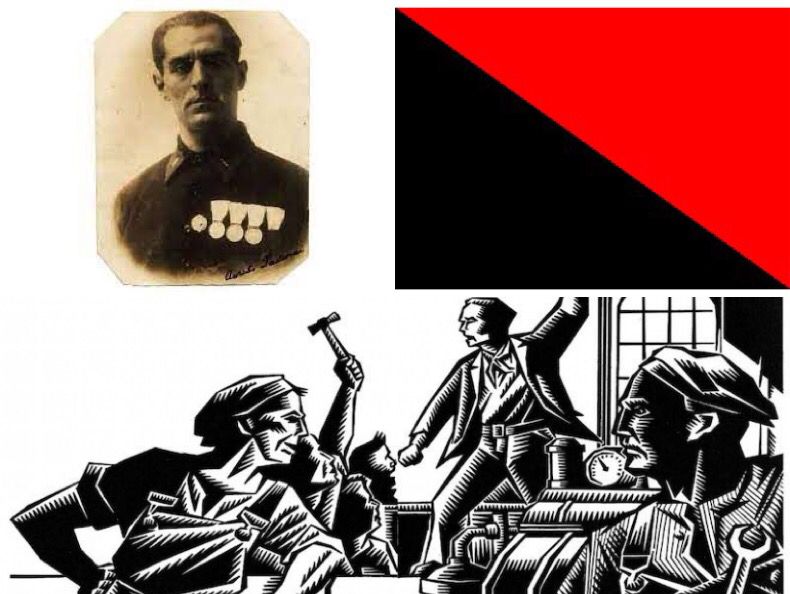

Aurelio Padovani fu uno dei personaggi più carismatici appartenenti al sindacalismo rivoluzionario del secolo scorso, promotore di un concetto di sindacalismo che univa a tratti alcuni schemi di sia del sindacalismo libertario, che di quello anarchico prendendo a piene mani da Proudhon, in una chiave contraria (ma non anti-) al sindacalismo marxista (Approfondimento: L'Anarco-Sindacalismo: Proudhon contro Marx).

Sindacalismo Rivoluzionario

Il principio fondamentale del sindacalismo rivoluzionario è l'indipendenza sindacale nei confronti sia dei partiti politici che dello Stato. Questo principio verte sull'idea che la classe operaia debba agire in maniera autonoma sul terreno della produzione e contando soltanto sulle proprie capacità, considerando tra i propri strumenti privilegiati lo sciopero generale e l'uso della violenza a scopi rivoluzionari. Il fine non è la conquista del potere politico, bensì la costituzione di una società basata ed organizzata per mezzo di sindacati di lavoro e di settore.

Il sindacalismo rivoluzionario nasce in seno al partito socialista come corrente di sinistra, avente i suoi prodromi nel socialismo partenopeo ed il suo battesimo di fuoco nel primo sciopero nazionale del settembre 1904. I suoi leader sono allora gli economisti Arturo Labriola e Enrico Leone. Le due riviste teoriche più in vista sono: "Il Divenire sociale" di Roma e "Pagine Libere" di Lugano.

Nel periodo pre-bellico il sindacalismo rivoluzionario presenta caratteristiche estremamente innovative ed inserite nella modernità. Gli appartenenti al movimento in Italia studiano la psicologia delle folle e le dinamiche associative di massa (in particolare i testi di Gustave Le Bon, Paolo Orano, Scipio Sighele), fenomeni in cui era culturalmente assente l'orientamento marxista, acquisendo strumenti capaci di spiegare loro i motivi dell'immobilità del proletariato europeo ed i modi per eliminare quel problema.

Resisi consapevoli della complessità dei mezzi di informazione e persuasione atti alla mobilitazione di massa, tramite l'uso di miti e richiami all'irrazionale collettivo, i sindacalisti rivoluzionari dettero vita ad una sorta di socialismo aristocratico, guidato da una élite minoritaria altamente preparata, che sapesse fare uso di sociologia e psicologia nell'ambito politico diretto. Emblematici sotto questo aspetto furono Angelo Oliviero Olivetti e Sergio Panunzio.

I sindacalisti rivoluzionari si rendono perciò conto della dinamica in atto, che porta alla dominazione della società da parte di minoranze capaci di utilizzare sapientemente quegli strumenti. Essi ritengono che la democrazia parlamentare immobilizzi il proletariato, togliendogli energie e quindi annientandone l'indole potenzialmente rivoluzionaria in uno stato di soggezione permanente, il tutto a vantaggio del capitalismo, padrone dei sistemi di persuasione e di produzione di massa. Il compito dei sindacalisti rivoluzionari sarebbe quello di guidare la classe proletaria stessa contro le declinanti istituzioni dello Stato liberale e creare un nuovo Stato strutturato in sindacati.

Già dai primi anni del secolo, il sindacalismo rivoluzionario mosse soprattutto contro il riformismo socialista, che monopolizzava il movimento operaio, tentando di far emergere e riconoscere la propensione per i valori dell'attivismo, del dinamismo, dell'energia del volontariato, dell'interventismo. In questa visione, lo sciopero generale diventa l'evento culminante del movimento, quello in cui si concretizza il decisionismo della guida aristocratica e l'impeto rivoluzionario delle masse.

Grazie agli elementi comuni, cominciano a crearsi legami ed apporti reciproci tra sindacalismo rivoluzionario e futurismo, il quale accresce l'elitarismo dell'altro e le sue venature nicciane già esistenti.

Almeno fin dal 1910, anno in cui Enrico Corradini parlando a Trieste pose in stretta parentela e congenialità sindacalismo e nazionalismo, i sindacalisti rivoluzionari si erano spostati verso tale impostazione ed aderirono con entusiasmo alla guerra libica. Le riviste di Olivetti ed Orano erano attraversate da forti accenti nazionali, parallelamente al movimento soreliano in Francia, mentre Edmondo Rossoni propose nel 1912 a New York un'organizzazione operaia nazionalista che difendesse i diritti dei lavoratori italiani all'estero.

Verrà seguito questo tracciato quando nel 1912 Olivetti e Panunzio guidano l'intero movimento sindacalista rivoluzionario sul tema della guerra italo-turca, arricchendo il tema nazionalistico ed evolvendolo dalla posizione risorgimentale di idea nazionale e quella conservatrice-patriottarda ad una visione di riscatto per un popolo giovane e pieno di energie come quello italiano, per essi capace di poter avanzare ben precise richieste in ambito internazionale.

L'avvicinamento al Fascio Napoletano

Sebbene coinvolto nell'esperienza politica del San Sepolcrismo, poi mutata nei Fasci Italiani di Combattimento, la sua natura rivoluzionaria ed il suo modo così innovativo di fare politica e di interessarsi alla tutela ed ai diritti dei lavoratori, lo fecero diventare subito una figura di spicco nella politica napoletana, cercando di portare la visione libertaria avutasi a Fiume, anche nella politica sindacale di Napoli. (Approfondimento: L'espressione libertaria della Fiume Indipendente).

Gli fu accreditato il ruolo di fondatore del fascio napoletano, ma da testimonianze dell'epoca il 28 dicembre 1920, ad una manifestazione in appoggio a D’Annunzio e alla sua idea libertaria di nazione indipendente (cosa che gli inetti di Casapound Napoli, continuano a non capire, strumentalizzando la sua figura esaltandolo in quanto fascista e non scrivendo nulla riguardo le sue politiche a favore dei lavoratori, ndr).

Non è, quindi, presente a quella prima riunione semiclandestina del fascio napoletano il 1° aprile del 1919, in Galleria, nella quale, però, dispetto dello scarso numero dei convenuti, già si delineano le due anime del fascismo dell’intera regione: una nazionalista-monarchica, e l’altra rivoluzionario-combattentistica. A determinare la vittoria della seconda, partita “in svantaggio”, sarà proprio la presenza e l’azione di Padovani.

Le sue azioni rivoluzionarie e il suo impeto intransigente lo resero non solo popolare, ma la sua vicinanza agli ambienti dei lavoratori e alle classi sociali più basse, con una particolare attenzione alle politiche di quest'ultime, gli fecero guadagnare popolarità e soprattutto diedero a Padovani modo di poter applicare in concreto le politiche del sindacalismo rivoluzionario a discapito di frange del partito più reazionarie e borghesi.

Cominciano, però, i dissensi nel vertice del movimento: i più tradizionalisti e gli irriducibili monarchici che attaccano Padovani, sul piano istituzionale per il suo “fanatismo scontroso” che ne fa un convinto repubblicano, e sul piano pratico per essere stato l’organizzatore delle squadre che, a metà giugno, attraversano la città imponendo il ribasso forzoso dei prezzi in diverse tipologie di negozi, accostandolo alle azioni vicine più al movimento operario e comunista, tanto è vero che fu accusato di "bolscevismo” da alcuni membri del partito.

Erano gli operai, comunisti, anarchici, studenti, i lavoratori del Porto e i contadini, la parte che sosteneva in gran voce Padovani, si fece seguire da persone scontente della politica attuale e riuscì a fare quello per il quale iniziò ad appassionarsi alla politica rivoluzionaria facendo avvicinare a sé personaggi improbabili che sposarono la causa di Padovani, molti erano contrari alle politiche del movimento, ma volendo seguire il sindacalista rivoluzionario di Portici, decisero di aderirvi per la sua dedizione alla causa della classe proletaria.

Dissapori e l'Allontanamento dal PNF

All’inizio del 1922 cominciò a Napoli lo sciopero portuale che durò sei mesi, durante i quali Padovani svolse un’intensa azione per facilitare la conclusione e determinare il passaggio di tutte le organizzazioni portuali alla sua visione di sindacalismo, ma inevitabile fu la rottura con i vertici del partito per la loro volontà di mischiarsi alla politica parlamentare tradendo gli ideali del San Sepolcrismo , promuovendo una linea politica a lui avversa ed estranea.

“Noi fascisti non intendiamo andare al potere per la porta di servizio. Noi fascisti non intendiamo di rinunciare alla nostra formidabile primogenitura ideale per un piatto miserevole di lenticchie ministeriali! Perché noi abbiamo la visione, che si può chiamare storica, del problema, di fronte all’altra visione, che si può chiamare politica e parlamentare”

Queste furono le parole dure che disse direttamente al Duce, aveva capito la deriva bigotta e reazioanaria del Paritto subito dopo la Marcia Su Roma.

Agli occhi di tutti furono, comunque, l’ostilità verso i nazionalisti (che egli si ostina ad ammettere ai fasci non “in massa”, ma solo “uno per uno”, dopo un esame di tutto il loro precedente curriculum politico) e l’intransigenza nella difesa dei contenuti sindacalisti e proletari a farlo allontanare dal movimento, il PNF (soprattutto i Patti Lateranensi) non era quello che fu a San Sepolcro.

Mussolini lo utilizzò come "uomo immagine", data la sua evidente popolarità, ma voleva toglierlo da Napoli per il troppo consenso acquisito, ritenendolo una minaccia per il neonato regime.

Fiutando la trappole, Padovani si dimette da tutte le cariche del Partito; torna a Napoli, accolto da manifestazioni di giubilo dei suoi seguaci, e rilascia dichiarazioni nelle quali manifesta il proposito di “riacquistare il diritto di parlare a fronte alta per la salvezza del Partito e per affrontare quanti poco degnamente circondano il duce magnifico".

Infatti è oggettivo che 1923 decise di abbandonare tutte le cariche ed i ruoli politici che ricopriva per la deriva reazionaria e bigotta che aveva acquisito il fascismo dopo aver tradito tutti i suoi ideali rivoluzionari ed aver instaurato una delle peggiori dittature mai avvenute nel corso della storia italiana (al contrario dei lobotomizzati di Casapound che continuano, al giorno d'oggi, a rivendicare la sua figura come legata alla politica mussoliniana, un consiglio: imparate a leggere e scrivere, poi aprite qualche libro, ndr).

Una volta preso atto delle sue decisioni di allontanarsi, la Giunta Esecutiva del PNF, respinge le sue dimissioni e lo espelle per grave ostinata indisciplina.

È, quello dell’indisciplina, il rischio più forte che corre l’ancora fragile Governo fascista, e vi farà riferimento lo stesso Mussolini, con un telegramma al Direttorio nazionale provvisorio del PNF che, il 22 ottobre del 23, all’approssimarsi dell’anniversario della Marcia, sta valutando una serie di posizioni di “dissidenti”, ai fini di favorirne la riammissione al Partito.

Mussolini la mette sul personale, ed ha ragione: Padovani è già stato, nel ’22, uno dei pochi capi squadristi a sostenere le sue ragioni, al momento del “patto di pacificazione”, ri-integrandolo provvisoriamente nei ranghi del partito.

Una volta giunta a lui tale decisione, comunque Padovani decise però di dimettersi definitivamente ma le sue dimissioni non passarono però inosservate, infatti in Campania si susseguirono un gran numero di dimissioni dal partito fascista, dimissioni date sia da membri di rilievo del partito che da semplici iscritti, tutti strettamente legati alla sua interpretazione socialista e libertaria del Fascismo (legata all'esperienza della Reggenza Del Carnaro e del San Sepolcrismo).

L'eredità che ci lascia Padovani

La storiografia di destra, afferma che davanti a queste dimissioni lo stesso Padovani decise di ordinare personalmente ai “suoi uomini” di rientrare nel partito, ma in realtà non fu affatto così. Padovani decise di abbandonare il Partito perché legato ad una politica reazionaria e borghese aliena alla sua concezione di Sindacalismo Rivoluzionario. La sua simpatia per Mussolini, fu solo "umana" e non politica.

Per pacificare le tensioni dovute al repentino calo di popolarità del partito a Napoli, vi fu un acquisto del consenso, utilizzando la sua figura e le sue politiche per attirare a sé nuovi e vecchi sostenitori.

Questa campagna servì per non indebolire la figura del fascismo nei confronti di uno dei massimi teorici del sindacalismo rivoluzionario, anche per combattere l'ascesa di tantissimi movimenti antifascisti clandestini che poi avrebbero messo radici nella citta partenopea fino ad farla diventare una delle città più "rosse" d'Italia del dopoguerra.

Nonostante non fosse più un personaggio di spicco del partito, fu utilizzato (ancora una volta) da "uomo immagine" a tal punto che restò a lungo un punto di riferimento del sindacalismo rivoluzionario napoletano e fu oggetto di numerose attestazioni di stima da parte di fedeli e simpatizzanti.

Proprio in una di queste dimostrazioni di stima ed affetto ,il giorno del suo onomastico, intento a salutare una folla di simpatizzanti venuti a rendergli omaggio , morì insieme ad altre otto persone a seguito del crollo accidentale del balcone della sua dimora da cui era affacciato.

Questa sfortunata sorte che spettò a Padovani fu oggetto di mistero e di sospetti di complotto voluto ed attuato dai vertici del partito fascista, tesi però del tutto infondata . I funerali furono davvero imponenti e vi parteciparono migliaia di persone, a prescindere dalla loro ideologia o dal loro ruolo politico, siccome era stimato all'unanimità dal popolo napoletano.

A confermare l'uso strumentale del sindacalismo di Padovani, fu anche la lapide a lui dedicata: in realtà, la prematura scomparsa del sindacalista di Portici, servì come mezzo strumentale del regime nei confronti dei delusi del partito che stavano lasciando i ranghi perché sempre più lontani dalla matrice sociale e proletaria dei primi tempi (uno di questi fu Ruinas, del quale abbiamo parlato in un altro articolo, per approfondire Il Socialismo Antidogmatico di Stanis Ruinas)

Simbolo di coerenza e dedizione totale all’ideale rivoluzionario accanto a personaggi di spicco come De Ambris (sindacalista rivoluzionario che aderì all'esperienza libertaria di Fiume e che divenne antifascista a seguito delle derive reazionarie del neonato P.N.F.,ndr) , Filippo Corridoni, Ottavio Dinale, Michele Bianchi, Umberto Pasella, Padovani è stato uno degli ultimi uomini che a Napoli tentato di rivoluzionare la politica sindacale in favore dei lavoratori.

La sua politica rivoluzionaria lo fece accostare alle figure dei fratelli Strasser in Germania, quando nel dopoguerra s'iniziavano a crearsi una serie di movimenti sincretici che mettevano assieme entrambe le ideologie (Approfondimento Otto Strasser: il peggior nemico di Hitler), movimenti che verranno trattati ed analizzati in seguito.

Tutt'ora la sua figura è oggetto di strumentalizzazione da parte dell'estrema destra per farlo apparire come il "seguace perfetto di Mussolini", quando in realtà, Padovani è una figura da approfondire, anche per chi, come noi, è lontano da certe ideologie totalitariste.