Dal movimento di occupazione del maggio '68, abbiamo visto svilupparsi a sinistra del Partito Comunista e della CGT tutta una serie di piccole organizzazioni che pretendono di seguire il trotskismo, il maoismo o l'anarchismo. [1]

Nonostante l'esigua percentuale di lavoratori che entrano nelle loro file, pretendono di competere con le organizzazioni tradizionali per il controllo della classe operaia, di cui si proclamano l'avanguardia.

La ridicolaggine delle loro pretese potrebbe far ridere, ma le risate non bastano. È necessario guardare più a fondo, capire perché il mondo moderno produce questi estremisti burocratici e strappare la maschera delle loro ideologie per rivelare il loro vero ruolo storico.

I rivoluzionari devono, per quanto possibile, prendere le distanze dalle organizzazioni di sinistra e mostrare che, lungi dal minacciare il vecchio ordine mondiale, l'azione di questi gruppi può portare solo al suo ricondizionamento.

Iniziare a criticarli prepara il terreno al movimento rivoluzionario, che sarà obbligato a liquidarli, pena la liquidazione a sua volta.

La prima tentazione che si presenta è quella di attaccare le loro ideologie, di far notare quanto queste siano arcaiche o esotiche (da Lenin a Mao), e di smascherare il disprezzo per le masse che si nasconde dietro la loro demagogia. Ma se si considera che ci sono un numero enorme di organizzazioni e tendenze, tutte ansiose di affermare la loro minuscola originalità ideologica, questo diventerebbe presto noioso. Inoltre equivarrebbe a mettersi al loro livello. Piuttosto che le loro idee, è più appropriato assumere l'attività che essi mettono in campo “al servizio delle loro idee”: la MILITAnza.

Se prendiamo la militanza nel suo insieme non è perché neghiamo le differenze che esistono tra le attività delle varie organizzazioni. Ma pensiamo che nonostante - e anche a causa della - loro importanza, queste differenze possano essere adeguatamente spiegate solo prendendo come origine la militanza.

I vari modi di essere militanti non sono che risposte diverse alla stessa contraddizione fondamentale, una contraddizione alla quale nessuno ha soluzione.

Prendendo l'attività del militante come punto di partenza della nostra critica, non sottovalutiamo l'importanza del ruolo delle idee all'interno della militanza. Ma dal momento in cui queste idee vengono avanzate, senza alcun collegamento con l'attività, diventa importante sapere cosa nascondono. Mostreremo la discrepanza tra loro, collegheremo le idee all'attività e riveleremo l'impatto dell'attività sulle idee: cercare dietro la menzogna la realtà del bugiardo, per comprendere la realtà della menzogna.

Mentre la critica e la condanna della militanza è un compito essenziale per la teoria rivoluzionaria, può essere fatta solo dal "punto di vista" della rivoluzione. Gli ideologi borghesi possono trattare i militanti come pericolosi teppisti o come idealisti manipolati, e consigliare loro di occupare il loro tempo con il lavoro, o per scappare al Club Méditerranée; ma non possono attaccare la militanza in profondità, perché ciò esporrebbe la miseria delle attività consentite nella società moderna. Non intendiamo nascondere i nostri pregiudizi, le nostre critiche non saranno “obiettive e valide sotto tutti i punti di vista”.

Questa critica della militanza non può essere separata dalla costruzione delle organizzazioni rivoluzionarie, non solo perché le organizzazioni dei militanti dovranno essere combattute senza allentamenti, ma anche perché la lotta contro la tendenza alla militanza deve essere portata al cuore anche delle organizzazioni rivoluzionarie. Chiaramente questo perché, almeno inizialmente, è probabile che queste organizzazioni siano costituite da una quota significativa di ex militanti “pentiti”, ma anche perché la militanza è radicata nell'alienazione di ciascuno di noi. L'alienazione non si elimina agitando una bacchetta magica e la militanza è la trappola speciale che il vecchio mondo tende ai rivoluzionari.

Quello che diciamo sui militanti è fermo e senza appello. Non siamo disposti a scendere a compromessi con loro, questi non sono rivoluzionari che hanno sbagliato, né semi-rivoluzionari, sono persone che rimangono da questa parte della rivoluzione.

Tuttavia questo non significa

- che ci escludiamo da questa critica, perché se vogliamo essere chiari e taglienti lo facciamo in primo luogo nei confronti di noi stessi; o

- che condanniamo i militanti come individui e facciamo di questa condanna una questione di moralità.

Non si tratta di ripiegare su una separazione del bene dal male. Non sottovalutiamo la tentazione di dire “più parlo di militanti, più dimostro di non esserlo e più mi riparo dalle critiche!”

Masochismo

Cerchiamo di superare la noia che i militanti generano naturalmente. Non ci preoccuperemo di decifrare la fraseologia dei loro volantini e discorsi. Interroghiamoci invece sui motivi che li hanno spinti personalmente alla militanza. Non c'è domanda più imbarazzante per un militante. Nei casi peggiori parleranno all'infinito dell'orrore del capitalismo, della miseria dei bambini del terzo mondo, delle bombe a grappolo, dell'aumento dei prezzi, della repressione... del capitalismo - come apprezzano questa famosa "presa di coscienza" - hanno deciso di lottare per un mondo migliore, per il socialismo (il socialismo reale ovviamente, non di altro tipo). Pieni di entusiasmo per queste entusiasmanti prospettive, non hanno resistito alla voglia di buttarsi sulla fotocopiatrice più vicina. Esaminiamo più a fondo questa domanda e concentriamoci non su ciò che dicono, ma su come vivono.

C'è un'enorme contraddizione tra ciò che affermano di volere e la miseria e l'inefficacia di ciò che fanno.

Gli sforzi che esigono da se stessi e il grado di noia che sono in grado di sopportare non lasciano dubbi: queste persone sono principalmente masochiste. Non solo, vista la loro attività, non si può credere che desiderino sinceramente una vita migliore, ma anche il loro masochismo non mostra originalità. Mentre alcuni pervertiti possono mettere in un corpo di lavoro un'immaginazione che ignora la povertà delle regole del vecchio mondo, questo non è il caso dei militanti. All'interno delle loro organizzazioni accettano la gerarchia e i capi meschini di cui affermano di voler liberare il mondo, e l'energia che spendono assume spontaneamente la forma del lavoro. Perché i militanti sono quel genere di persone a cui non bastano otto o nove ore di degrado quotidiano.

Quando i militanti cercano di giustificarsi, riescono solo a mostrare la loro mancanza di immaginazione. Non possono concepire qualcosa di diverso, una forma di attività diversa da quella attualmente esistente. Per loro le divisioni tra il serio e il divertente, tra fini e mezzi, non sono legate a un periodo specifico. Queste categorie sono ritenute eterne e insuperabili: si può essere felici solo dopo essersi sacrificati adesso. Il sacrificio senza ricompensa di milioni di lavoratori militanti, le generazioni del periodo stalinista, non smuove nulla nelle loro minuscole menti. Non vedono che i mezzi determinano i fini e che, accettando di sacrificarsi oggi, preparano i sacrifici di domani.

Non si può non rimanere colpiti dalle innumerevoli somiglianze che accomunano militanza e attività religiosa. Si ritrovano gli stessi atteggiamenti psicologici: lo spirito di sacrificio ma anche l'intransigenza, la volontà di conversione ma anche lo spirito di sottomissione. Queste somiglianze si estendono al dominio dei riti e delle cerimonie: prediche sulla disoccupazione, processioni per il Vietnam, riferimenti ai testi sacri del marxismo-leninismo, culto degli emblemi (bandiere rosse). Le chiese politiche non hanno forse anche i loro profeti, i loro grandi sacerdoti, i loro convertiti, le loro eresie, i loro scismi, i loro militanti praticanti e i loro simpatizzanti non praticanti! Ma la militanza rivoluzionaria è solo una parodia della religione. La ricchezza, la follia, gli eccessi dei progetti religiosi sono al di là di essa; la militanza aspira alla serietà, vuole essere ragionevole, crede che in cambio di questo possa conquistarsi un paradiso quaggiù. Non raggiunge nemmeno così tanto. Gesù Cristo è risorto e ascende al cielo. Lenin si decompone nella Piazza Rossa.

Se il militante può essere paragonato al credente per l'ingenuità delle sue illusioni, un'altra cosa è per quanto riguarda il suo atteggiamento reale. Il sacrificio della monaca carmelitana, che si imprigiona per pregare per la salvezza delle anime, ha un effetto molto limitato sulla realtà sociale. La situazione è molto diversa per il militante. Il suo sacrificio rischia di avere conseguenze dolorose per l'intera società.

Il desiderio di promozione

Il militante parla molto delle masse. La sua attività è incentrata su di loro. Agisce per convincerli, per farli “prendere coscienza”. Eppure il militante è separato dalle masse e dalle loro possibilità di rivolta. Questo perché è separato dai propri desideri.

Il militante sente l'assurdità dell'esistenza che ci viene imposta. Nel “decidere” di diventare militante, cerca di trovare una soluzione al divario che esiste tra i suoi desideri e la vita che ha realmente la possibilità di vivere. La sua decisione è una reazione alla miseria della sua stessa vita. Ma si impegna in un vicolo cieco.

Sebbene sia insoddisfatto, il militante rimane incapace di riconoscere e affrontare i suoi desideri. SI VERGOGNA DI ESSI. Questo lo porta a sostituire la promozione dei suoi desideri, con il desiderio di promozione. Ma i sensi di colpa che nutre sono tali, che non può contemplare una promozione gerarchica nell'ambito del sistema, o meglio è solo pronto a lottare per una buona posizione, se, allo stesso tempo, può ottenere la certezza che questo non è solo a suo vantaggio. La sua militanza gli permette di elevarsi, di porsi su un piedistallo, senza che questa promozione appaia agli altri, e nemmeno a se stesso, per quello che realmente è. (Dopo tutto, il Papa stesso è solo il servo dei servi di Dio!).

Mettersi al servizio dei propri desideri non significa rinchiudersi nel proprio guscio, e non ha nulla a che vedere con l'individualismo piccolo-borghese. Al contrario, può procedere solo attraverso la distruzione della corazza dell'egoismo, che ci confina nella società borghese, e lo sviluppo di una vera solidarietà di classe. Il militante che pretende di mettersi al servizio del proletariato (“gli operai sono i nostri padroni” Geismar [2]), non si pone che al servizio dell'idea che ha degli interessi del proletariato. Così, per un paradosso solo apparente, nel mettersi veramente al servizio di se stessi si torna ad aiutare gli altri, e lo si fa in classe, mentre nel mettersi al servizio degli altri si arriva a proteggere una posizione gerarchica personale.

Essere militanti non significa sforzarsi di trasformare la propria vita quotidiana, o rivoltarsi direttamente contro l'oppressione, ma al contrario significa fuggire da questo terreno. Tuttavia, una volta compreso che la nostra vita quotidiana è colonizzata dal capitale e governata dalle leggi della produzione mercantile, questo è l'unico terreno rivoluzionario. Politicizzandosi, il militante cerca un ruolo che lo ponga al di sopra delle masse. Che questo “sopra” assuma la forma di “avanguardismo” o di “educazionismo” nulla cambia. Già non è più un proletario che non ha nulla da perdere se non le sue illusioni; ha un ruolo da difendere. Nei periodi rivoluzionari, quando tutti i ruoli si sgretolano sotto la pressione del desiderio di vivere senza restrizioni, il ruolo di “rivoluzionario cosciente” è quello che sopravvive meglio.

Nell'essere militante dà sostanza alla sua esistenza, e la sua vita trova un senso. Tuttavia non trova questo significato dentro di sé, nella realtà della sua soggettività, ma nella sua sottomissione alle necessità esterne. Come sul lavoro è soggetto a obiettivi e regole che gli sfuggono, come militante obbedisce alle “necessità della storia”.

Ovviamente non si possono mettere tutti i militanti sullo stesso piano. Non tutti sono così profondamente colpiti. Tra loro si trovano individui ingenui che, non sapendo cosa fare del loro tempo libero, posseduti dalla solitudine e ingannati dalla fraseologia rivoluzionaria, si lasciano fuorviare; coglieranno la prima scusa per andarsene. Comprare un televisore, soddisfare il desiderio del tuo cuore, fare gli straordinari per pagare l'auto, tutto decima i ranghi dell'esercito militante.

Le ragioni che spingono le persone alla militanza non sono prodotti della società moderna. Nel complesso sono gli stessi per sindacalisti militanti, cattolici e rivoluzionari. La ricomparsa della militanza rivoluzionaria di massa è legata all'attuale crisi delle società mercantili e al ritorno della “vecchia talpa” della rivoluzione. La possibilità di una rivoluzione sociale appare così seria che i militanti ci scommettono. Tutto ciò è rafforzato dal crollo delle religioni.

Il capitalismo non ha più bisogno di sistemi di compensazione religiosa. Giunto alla maturità, non deve più offrire una porzione in più di felicità nell'aldilà, ma tutta la felicità nell'aldilà, attraverso il consumo dei suoi beni materiali, culturali e spirituali (l'angoscia metafisica favorisce le vendite!). Scavalcati dalla storia, le religioni e i loro fedeli non possono che passare all'azione sociale o... al maoismo.

La militanza di sinistra colpisce soprattutto quelle categorie sociali che sono in fase di accelerata proletarizzazione (liceali, studenti, insegnanti, personale socio-educativo...), che non hanno possibilità di lottare concretamente per vantaggi a breve termine, e per che per diventare veramente rivoluzionario presuppone una rivalutazione personale molto profonda. Il lavoratore è molto meno complice del suo ruolo sociale rispetto allo studente o all'insegnante. Per questi ultimi, essere militanti è una soluzione di compromesso che consente loro di assumersi il loro ruolo sociale fluttuante. Trovano nella militanza un'importanza che il deterioramento della loro condizione sociale nega loro. Dirsi rivoluzionari, occuparsi della trasformazione dell'intera società, permette loro di minimizzare la trasformazione del proprio status sociale e le illusioni personali.

All'interno della classe operaia, il sindacalismo ha un monopolio virtuale della militanza, assicura al militante una soddisfazione immediata e una posizione i cui vantaggi possono essere concretamente misurati. L'operaio che è tentato dalla militanza molto probabilmente si rivolgerà al sindacalismo. Anche i comitati di lotta antisindacali tendono a diventare un nuovo sindacalismo. Per i lavoratori militanti la politica è solo un'estensione dell'azione sindacale. La militanza difficilmente attrae i lavoratori, soprattutto i giovani lavoratori, poiché sono i proletari più perspicaci quando si tratta della miseria del loro lavoro in particolare e della loro vita in generale. Poco tentati, nel complesso, dal sindacalismo, sono ancor meno attratti dai nebulosi vantaggi della sinistra.

Detto questo, quando il regno della merce e del consumo si dissolve durante uno sconvolgimento rivoluzionario, il sindacalismo, la cui importanza si basa sulle rivendicazioni salariali, sarà pronto a sopravvivere ricorrendo alla militanza rivoluzionaria. Riprenderà gli slogan più estremi e sarà quindi molto più pericoloso dei gruppi di sinistra. Dopo il maggio '68, abbiamo già visto come la CFDT [3] mescolò il termine autogestione nel suo incomprensibile neo-burocratichese.

Lavoro politico

Il militante dedica il tempo “libero”, che gli lasciano i suoi impegni professionali o educativi, a quello che lui stesso chiama “lavoro politico”. È necessario stampare e distribuire volantini, fabbricare e affiggere manifesti, tenere riunioni, stabilire contatti, preparare comizi... Ma questo tipo di attività considerata isolatamente non è sufficiente a caratterizzare il lavoro militante. Il semplice fatto di comporre un volantino, con lo scopo di stamparlo e distribuirlo, non può di per sé essere considerato un atto militante. Se diventa militanza è perché fa parte di un'attività che ha una logica particolare.

È perché l'attività del militante non è l'estensione dei suoi desideri, è perché obbedisce a una logica che gli è esterna, che si avvicina al lavoro. Così come l'operaio non lavora per se stesso, il militante non è militante per se stesso. Così i risultati della sua azione non possono essere misurati dal piacere che ne trae. Lo sarà invece per il numero di ore trascorse, per il numero di volantini distribuiti. La ripetizione e la routine dominano l'attività del militante. La separazione tra esecuzione e decisione rafforza l'aspetto di funzionario del militante.

Ma se la militanza si avvicina al lavoro, non può esservi assimilata. Il lavoro è l'attività su cui si fonda il mondo dominante, produce e riproduce capitale e rapporti di produzione capitalistici; la militanza è solo un'attività minore. Per definizione, i risultati e l'efficacia del lavoro non si misurano sulla soddisfazione del lavoratore, ma hanno il vantaggio di essere misurabili economicamente. La produzione di merci, attraverso la moneta e il profitto, crea i suoi standard e strumenti di misura. Ha una sua logica e razionalità, che impone a produttore e consumatore. Al contrario, l'efficacia della militanza, “l'avanzamento della rivoluzione”, non ha ancora trovato i suoi strumenti di misura. Il loro controllo sfugge ai militanti e ai loro leader. Ammesso, ovviamente, che questi ultimi si preoccupino ancora della rivoluzione! Si riducono così a contare il materiale prodotto e distribuito, i livelli di reclutamento, il numero di azioni intraprese; ovviamente nessuno di questi misura quello che pretende di fare. Abbastanza naturalmente da questo arrivano a immaginare che ciò che è misurabile è fine a se stesso. Immaginate un capitalista che non trovando un mezzo per valutare il valore della sua produzione, si accontentasse di misurare la quantità di petrolio consumata dalle macchine. Coscienziosamente, i lavoratori svuoterebbero petrolio nella grondaia per produrre un aumento della... produzione. Incapace di perseguire lo scopo proclamato, la militanza si dà solo il nome di lavoro.

Mentre si sforzano coscienziosamente di imitare il lavoro, i militanti sono messi molto male per comprendere le prospettive che si aprono, da un lato, dal disprezzo sempre più diffuso per ogni costrizione, e dall'altro dal progresso della conoscenza e della tecnica. I più intelligenti si schierano accanto agli ideologi borghesi modernisti, per esigere la riduzione dell'orario di lavoro o l'umanizzazione dell'attività ripugnante. Che parlino in nome del capitale o della rivoluzione, queste persone non riescono a vedere oltre la separazione tra tempo di lavoro e tempo libero, tra attività dedicata alla produzione e attività dedicata al consumo.

Se siamo obbligati a lavorare, la causa non è naturale, ma sociale. Lavoro e società di classe vanno di pari passo. Il padrone vuole vedere lo schiavo produrre perché solo ciò che viene prodotto può essere appropriato. Al capitalista non frega niente della gioia o del piacere che si possono trovare in qualsiasi attività, e che non possono essere capitalizzati, accumulati o tradotti in denaro. Quando lavoriamo siamo interamente soggetti all'autorità, a una legge esterna, la nostra unica ragione di esistere è ciò che produciamo. Qualsiasi fabbrica è un racket, dove le nostre vite e il nostro sudore vengono spremuti per essere trasformati in merci.

Il tempo trascorso al lavoro è tempo in cui non possiamo soddisfare direttamente i nostri desideri, ma che invece dobbiamo sacrificare, in attesa del successivo compenso di uno stipendio. Questo è esattamente l'opposto del gioco, dove lo svolgimento e il ritmo di ciò che fai è guidato dal piacere che ne trai. Il proletariato, emancipandosi, abolirà il lavoro. La produzione delle derrate alimentari necessarie alla nostra sopravvivenza biologica non sarà più altro che il pretesto per la liberazione delle nostre passioni.

L'ossessione di tenere riunioni

Una caratteristica significativa della militanza è il tempo trascorso nelle riunioni. Lasciamo da parte i dibattiti dedicati alla grande strategia: dove sono i nostri compagni in Bolivia, quando avremo la prossima crisi economica mondiale, è avanzata la costruzione del partito rivoluzionario...

Accontentiamoci invece di considerare quegli incontri che riguardano il “lavoro quotidiano”. È forse in questi che si manifesta meglio la miseria del militantismo. A parte qualche caso disperato, gli stessi militanti si lamenteranno del numero di queste “riunioni che non fanno progressi”. Anche se i militanti amano crogiolarsi in compagnia l'uno dell'altro, non possono non soffrire dell'evidente contraddizione tra la loro volontà di agire da un lato e, dall'altro, il tempo sprecato in discussioni infruttuose e interminabili dibattiti. Ma sono condannati a restare in questo vicolo cieco perché attaccano solo i “riunionisti”, senza vedere che è tutta la militanza ad essere chiamata in causa. L'unico modo che hanno per porre fine all'ossessione per gli incontri equivale a ritirarsi in un attivismo con sempre meno comprensione della realtà.

CHE COSA SI DEVE FARE? COME DOBBIAMO ORGANIZZARCI? Sono queste le domande che sottendono e danno origine agli incontri. Tuttavia queste domande non possono mai essere risolte e la loro soluzione non si avvicina, perché quando i militanti se le pongono, se le pongono come se fossero separate dalla loro stessa vita. Le risposte non si trovano perché le domande non sono poste da chi ne possiede una soluzione concreta. Puoi incontrarti per ore e scervellarti, ma questo non evocherà un supporto pratico quando mancano le idee. Mentre queste questioni sono sciocchezze per il proletariato rivoluzionario, perché per esso i problemi dell'azione e dell'organizzazione sorgono concretamente e fanno parte della sua lotta, per i militanti diventano IL PROBLEMA. L'ossessione per le riunioni è il complemento necessario all'attivismo. Infatti, il problema che si pone è sempre lo stesso: come fondersi con il movimento di massa rimanendone separati. La soluzione a questo dilemma è che si uniscano veramente con le masse, trovando la realtà dei loro desideri e le possibilità della loro realizzazione, oppure rafforzino il loro potere di militanti, schierandosi contro il proletariato a fianco del vecchio mondo. Gli scioperi selvaggi dimostrano che ci sono dei rischi!

La militanza riproduce i suoi fallimenti interni nel suo rapporto con le masse, in particolare l'ossessione per le riunioni. Raduni le persone e le conti. Per alcuni gruppi come l'AJS [4] presentarsi e contare le teste diventa il culmine dell'azione!

Queste questioni di azione e di organizzazione, già separate dal movimento reale, vengono poi meccanicamente separate l'una dall'altra. Le varie tendenze della sinistra concretizzano questa separazione. Da una parte troviamo i maoisti e l'ex Gauche Proletarienne, [5] il polo dell'azione, e dall'altra troviamo i trotskisti e la Ligue Communiste, [6] il polo dell'organizzazione. Per uscire dal vicolo cieco, in cui la militanza si immerge separandosi dalle masse, o feticizzano l'azione o feticizzano l'organizzazione. Ognuno protegge la propria particolare idiozia mentre si fa beffe dell'orientamento dei gruppi rivali.

Burocrazia

Le organizzazioni di militanti sono tutte gerarchiche. Alcune organizzazioni non solo non nascondono questo fatto, ma se ne vantano. Altri si accontentano di parlarne il meno possibile. Infine alcuni piccoli gruppi cercano di negarlo del tutto.

Allo stesso modo in cui riproducono, o meglio scimmiottano il lavoro, le organizzazioni militanti hanno bisogno di “capi”. Incapaci di costruire la loro unità a partire dai loro problemi concreti, i militanti sono portati naturalmente a credere che l'unificazione delle decisioni possa derivare solo dall'esistenza di una leadership. Non immaginano che una verità comune possa emergere da volontà particolari, o come la vedono loro, possa uscire dalla merda, va invece soppesata e imposta dall'alto. Quindi per necessità rappresentano la rivoluzione come uno scontro tra due apparati statali gerarchici, uno borghese, l'altro proletario.

Non sanno nulla della burocrazia, della sua autonomia o del modo in cui risolve le sue contraddizioni interne. I militanti di base credono ingenuamente che i conflitti tra leader possano essere ridotti a conflitti di idee, e che quando si dice loro che c'è unità, c'è davvero unità. Il loro grande orgoglio è quello di aver saputo distinguere l'organizzazione dotata della migliore leadership. Aderendo a questa o quella cappella adotteranno un sistema di idee più o meno allo stesso modo in cui ci si infila un costume. Senza averne verificato il fondamento, saranno comunque pronti a difenderne tutte le conseguenze, ea rispondere ad ogni obiezione con incredibile dogmatismo. In un momento in cui i sacerdoti sono lacerati da crisi spirituali, i militanti conservano la fede.

Costretta a tener conto del disprezzo sempre più diffuso per ogni forma di autorità, la militanza ha prodotto propaggini di nuovo genere. Alcune organizzazioni affermano di non essere organizzazioni e in particolare nascondono la loro leadership. I burocrati si nascondono meglio per tirare i fili.

Alcune organizzazioni tradizionali cercano di creare forme di organizzazione parallele, alcune permanenti, altre no. Sperano in nome dell'"autonomia proletaria", di cooptare o almeno di influenzare persone che gli altrimenti sarebbero sfuggite.

Si potrebbero citare il Secours Rouge, l'OJTR e le Assemblées Ouvriers Paysans du PSU... [7] Allo stesso modo, alcuni giornali indipendenti o organizzazioni satellite pretendono solo di esprimere il punto di vista delle masse rivoluzionarie, o del rango autonomo e gruppi di file. Ad esempio, “Cahiers de Mai”, [8]“Le Technique en Lutte”, “L'outil des travailleurs”... Ovunque ci si rifiuta di porre chiaramente questioni di organizzazione o di teoria, con il pretesto che non è ancora giunta l'ora della costruzione del partito rivoluzionario, o nel nome di un finto spontaneismo (“non siamo un'organizzazione, ma un'assemblea di bravi ragazzi, una comunità” ecc. ecc.), si può essere certi che c'è una burocrazia e molto spesso si ha a che fare con il maoismo. Il vantaggio del trotskismo è che il suo feticismo dell'organizzazione lo costringe a mostrare i suoi veri colori; coopta mentre dice che è quello che sta facendo. Il vantaggio del maoismo (non si tratta qui di puro maoismo archeo-stalinista della varietà Humanité Rouge [9]) è che crea le condizioni per il suo stesso superamento; giocando a fare gli acrobati della cooptazione cadranno sicuramente a terra.

Oggettività e soggettività

I sistemi di idee adottati dai militanti variano tra le diverse organizzazioni, ma sono tutti minati dalla necessità di mascherare sia la natura delle attività che nascondono, sia la loro separazione dalle masse. Così al centro delle ideologie militanti si trova sempre una separazione tra oggettività e soggettività, concepita in modo meccanico e astorico.

Anche se non nega che la sua attività abbia motivazioni soggettive, il militante che si dedica al servizio del popolo rifiuta di dar loro importanza. In ogni caso, ciò che è soggettivo deve essere eliminato, a favore di ciò che è oggettivo. Rifiutando di lasciarsi guidare dai suoi desideri, il militante si riduce a invocare la necessità storica, considerata come qualcosa di esterno al mondo dei desideri. Grazie al “socialismo scientifico”, forma congelata di un marxismo degenerato, crede di avere il potere di scoprire la direzione della storia, e di adattarvisi.

Si ubriaca di concetti il cui significato gli sfugge: forze produttive, rapporti di produzione, legge del valore, dittatura del proletariato ecc. Tutto ciò gli permette di rassicurarsi sulla gravità della sua agitazione. Mettendosi al di fuori della “sua critica” del mondo, si condanna a non capire nulla del suo movimento.

La passione che non riesce a mettere nella sua quotidianità, la sposta nella sua partecipazione immaginaria allo “spettacolo rivoluzionario mondiale”. La terra è ridotta al livello di uno spettacolo di Punch e Judy, dove si scontrano i cattivi e i buoni, gli imperialisti e gli antimperialisti. Compensa la mediocrità della sua esistenza identificandosi con le stelle di questo circo planetario. L'apice del ridicolo è stato raggiunto con l'adorazione del "CHE". Economista matto, stratega pietoso, ma di bell'aspetto, almeno Guevara avrebbe la consolazione di veder premiate le sue doti hollywoodiane. Record di vendite di manifesti.

Cos'è la soggettività, oltre al residuo di oggettività, che una società fondata sulla riproduzione mercantile non può integrare? La soggettività dell'artista si oggettiva nell'opera d'arte. Per l'operaio che è separato dai mezzi di produzione e dall'organizzazione della propria produzione, la soggettività rimane uno stato di mania, di fantasia... è reso oggettivo dalla grazia del capitale, e diventa anche capitale. L'attività rivoluzionaria come il mondo che essa prefigura va oltre la separazione tra oggettività e soggettività. Oggettiva la soggettività e investe soggettivamente il mondo oggettivo. La rivoluzione proletaria è l'irruzione della soggettività!

Non si tratta di ripiegare sul mito di una “vera natura umana”, o dell'“essenza eterna” dell'uomo, repressa dalla Società, e che cercherebbe di ritornare sotto gli occhi di tutti. Ma se la forma e lo scopo dei nostri desideri variano, non possono ridursi alla necessità di consumare questo o quel prodotto. Storicamente determinata dall'evoluzione e dalle necessità della produzione mercantile, la soggettività non cede affatto alle esigenze del consumo o della produzione. Le merci devono adattarsi costantemente per cooptare i desideri dei consumatori. Ma rimangono ancora incapaci di soddisfare la voglia di vivere realizzando completamente e direttamente i nostri desideri. Le vetrine, avanguardia della provocazione commerciale, subiscono sempre più spesso una critica da selciato!

Chi si rifiuta di tener conto della realtà dei PROPRI desideri in nome del “Pensiero materialista” rischia di non vedersi addosso il peso dei nostri desideri.

I militanti e i loro ideologi, e anche i laureandi, sono sempre meno capaci di comprendere il proprio tempo e di essere coerenti con la storia. Incapaci di secernere un pensiero minimamente moderno, si riducono a frugare nella pattumiera della storia per cooptare ideologie che da tempo hanno dato prova del loro fallimento: l'anarchismo, il leninismo, il trotskismo... Per rendere questo più digeribile lo condiscono con maoismo o castrismo un po' mal compreso. Invocano il nome del movimento operaio, ma confondono la sua storia con la costruzione del capitalismo di stato in Russia, o con l'epopea contadino-burocratica della “lunga marcia” in Cina. Dicono di essere marxisti, ma non capiscono che il progetto marxista per l'abolizione del lavoro salariato, della produzione mercantile e dello Stato è inseparabile dalla presa del potere da parte del proletariato.

I pensatori "marxisti" sono sempre più incapaci di riprendere l'analisi delle contraddizioni fondamentali del capitalismo iniziata da Marx. Si impantanano sul terreno dell'economia politica borghese, ripetendo all'infinito stupidaggini sulla legge del valore, sul lavoro, sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, sulla realizzazione del plusvalore. Nonostante le loro pretese, non comprendono il progresso del capitalismo moderno. Credendosi obbligati ad usare un vocabolario marxista, per il quale non possiedono le istruzioni per l'uso, si sono tagliati fuori da quelle poche possibilità di analisi che ancora rimangono all'interno dell'economia politica. Le loro “ricerche” non valgono quelle che produssero i primi discepoli di Keynes.

Militanti e Consigli Operai

Le organizzazioni militanti si rendono autonome rispetto alle masse che pretendono di rappresentare. Sono naturalmente portati a considerare che non è la classe operaia a fare la rivoluzione, ma “le organizzazioni della classe operaia”. Quindi conviene loro rafforzare quest'ultimo. In casi estremi il proletariato diventa semplice materia prima, il letame da cui sboccerà la rosa rossa del Partito Rivoluzionario. Le necessità della cooptazione esigono che se ne parli poco all'esterno; è qui che inizia la demagogia.

L'autonomia degli obiettivi delle organizzazioni militanti deve essere nascosta. L'ideologia è usata per questo scopo. Proclamano a gran voce che sono al servizio del popolo, che non agiscono per se stessi e che se mai dovessero essere costretti a prendere il potere per un breve periodo non ne abuserebbero mai. Una volta che la classe operaia fosse stata ben istruita, si sarebbe affrettata a restituire loro il potere.

La storia dei consigli operai mostra che le cosiddette organizzazioni operaie cercavano sistematicamente di fare il proprio gioco, di strappare le proprie castagne dal fuoco; per la migliore delle ragioni ovviamente. Per assicurarsi il proprio potere cercarono di limitare, cooptare e distruggere le forme di organizzazione che il proletariato si era dato: i soviet territoriali e i comitati di fabbrica.

I soviet russi furono prima corrotti e poi liquidati dal partito e dallo stato bolscevico. Nel 1905 Lenin non aveva attribuito loro alcuna importanza. Nel 1917 invece i bolscevichi proclamarono: “tutto il potere ai soviet”. Nel 1921 i soviet che erano serviti da trampolino di lancio per la presa del potere divennero problematici; gli operai e i marinai di Kronstadt che chiedevano soviet liberi furono schiacciati dall'Armata Rossa.

In Germania, il governo socialdemocratico, gli “amministratori del popolo”, si è impegnato a liquidare i consigli operai in nome della rivoluzione.

Ancora una volta, in Spagna i comunisti si preoccuparono di far scomparire le forme di potere popolare. Questo è stato fatto per sviluppare meglio la lotta contro il fascismo! Non ha senso moltiplicare gli esempi. Tutte le esperienze storiche hanno confermato l'antagonismo che oppone il proletariato rivoluzionario e l'organizzazione militante. L'ideologia più estremista può nascondere la posizione più controrivoluzionaria. Se certe organizzazioni come la Spartacus League e l'anarco-sindacalista CNT-FAI hanno potuto combattere a fianco del proletariato fino alla loro sconfitta comune, nulla prova che queste organizzazioni non avrebbero iniziato a lottare per il potere da sole una volta sconfitti i loro oppositori.

Per quanto si siano rinchiusi in politica, i militanti non sono meno individui sociali, soggetti all'influenza del loro ambiente. Quando le cose si surriscaldano, molti possono passare al campo rivoluzionario. Del resto abbiamo visto rappresentanze sindacali farsi carico dei sequestri! Ma la massiccia diserzione dei militanti sarà tanto più probabile in quanto i consigli e i consiglieri rivoluzionari saranno i più forti. Il movimento può essere aiutato nei suoi successi dal rafforzamento di molti militanti, ma in caso di errori o esitazioni il pendolo oscillerà nella direzione opposta. Le organizzazioni militanti saranno poi rafforzate da proletari che cercano di rassicurarsi.

La liquidazione dei consigli operai è stata resa possibile dalla loro debolezza, dalla loro incapacità di applicare al loro interno le regole della democrazia diretta e di prendere effettivamente il potere schiacciando tutti i poteri al di fuori di essi. Le organizzazioni militanti, infatti, non sono altro che la debolezza stessa del proletariato esteriorizzata e poi rivolta contro di esso.

I lavoratori commetteranno di nuovo errori. Non troveranno subito la forma più adatta al proprio potere. Meno illusioni hanno le masse sulla militanza, più il potere dei consigli avrà la possibilità di svilupparsi. Screditare e ridicolizzare i militanti, questo è il compito che oggi spetta ai rivoluzionari. Questo compito sarà completato dalla critica nei fatti rappresentata dalla nascita delle organizzazioni consiliari. Queste organizzazioni sapranno fare a meno di una leadership e di un apparato burocratico. Frutto della solidarietà di lavoratori combattivi, saranno libere associazioni di individui autonomi. Dimostreranno con le loro idee, e soprattutto con il loro comportamento di lotta, che non oseranno mai perseguire i propri interessi, distinti da quelli dell'intero proletariato.

Lo sviluppo del capitalismo moderno, che si traduce nell'occupazione di tutto lo spazio sociale da parte delle merci, nella generalizzazione del lavoro salariato, e anche in un degrado dei valori morali e nel disprezzo del lavoro e delle ideologie, aumenterà la violenza dello scontro. I proletari andranno molto più veloci e molto più lontano di quanto hanno fatto in passato. Mentre in passato le organizzazioni di militanti potevano svolgere un ruolo rivoluzionario per un certo periodo, ciò non sarà più possibile. Al tempo delle prossime grandi battaglie di lotta, queste organizzazioni non potranno che diventare rapidamente sempre più controrivoluzionarie.

Dettagli sulla Pubblicazione

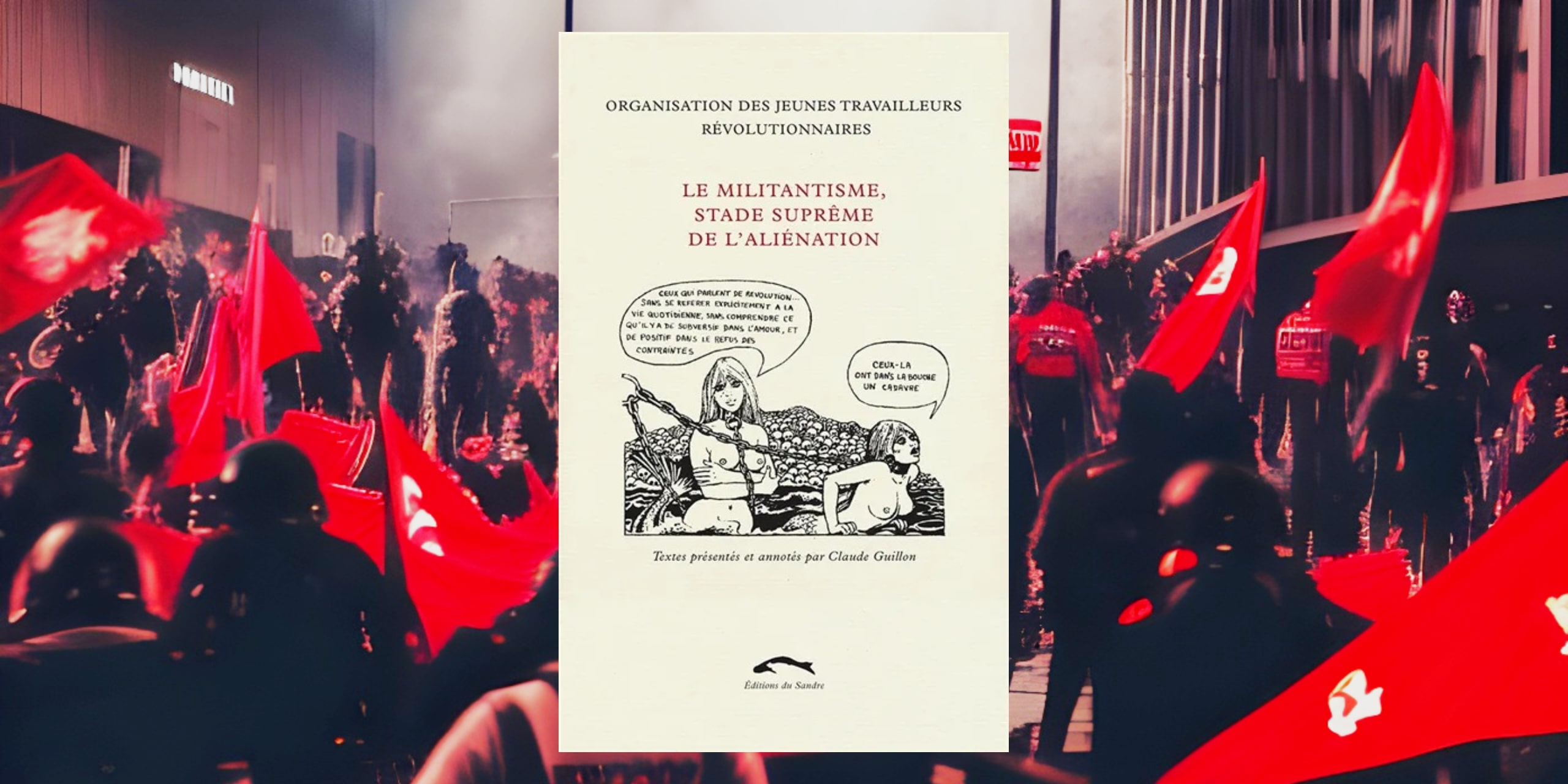

Le Militantisme Stade Supreme De L'alienation è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 1972 dall'Organisation des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires (OJTR).

Le Militantisme Stade Supreme De L'alienation è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 1972 dall'Organisation des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires (OJTR).

L'OJTR è stata costituita all'inizio degli anni '70. Originariamente fu ispirata dall'Internazionale Situazionista, anche se doveva pubblicare un opuscolo contenente una lunga critica di esso. (Le influenze della IS possono essere viste in questo testo. Il concetto di militantismo sviluppa temi che possono essere trovati in alcuni scritti situazionisti e tale influenza può essere vista anche nell'approccio all'organizzazione consiliare esposto nei paragrafi finali). Successivamente l'OJTR fu influenzata dal comunismo di sinistra, in particolare dalla miscela di idee comuniste di sinistra tedesche e italiane sviluppate dall'ambiente basato sulla libreria La Vieille Taupe, da cui proveniva il gruppo Le Mouvement Communiste.

Il gruppo ha anche prodotto testi sotto il nome Quatre Millions de Jeune Travailleurs, un nome adottato da una pubblicazione giovanile del PSU del 1971 (Parti Socialiste Unifié - un piccolo partito socialista di sinistra francese). Nel 1974 l'OJTR organizzò una conferenza nazionale (descritta in un articolo su La Banquise come un fallimento) e poco dopo scomparve. (Ci si potrebbe ragionevolmente chiedere fino a che punto l'OJTR abbia applicato a se stesso la sua critica alla militanza). Dai resti del gruppo è venuto il testo Un Monde Sans Argent: Le Communisme, pubblicato in tre opuscoli da Les Amis de 4 Millions de Jeunes Travailleurs tra il 1975-76.

Questa traduzione è stata fatta dalla versione francese che è on-line nel sito dell'ADEL e ora anche nel sito della Sinistra Comunista. Il testo fa riferimento a un certo numero di gruppi trotskisti e maoisti francesi - sono state aggiunte note a piè di pagina per spiegare alcuni di questi riferimenti.

[1] CGT — Confédération Générale du Travail, federazione sindacale tradizionalmente strettamente legata al Partito Comunista Francese (n.d.r.). ↖ torna

[2] Alain Geismar — Membro del Parti Socialiste Unifié (un piccolo partito socialista di sinistra) e presidente di un sindacato degli insegnanti universitari all'inizio di maggio 1968, Geismar divenne una delle personalità più importanti create dal movimento May. Dopo la sua fine si avvicinò al Movimento 22 marzo e all'inizio del 1969, insieme ad altri membri, si unì a La Gauche Prolétarienne (GP), il gruppo dirigente dell'ala attivista del maoismo francese. (Vedi nota 5) È diventato un portavoce pubblico di GP e una cause célèbrein proprio quando fu imprigionato nel 1970 per istigazione alla rivolta. Negli anni successivi poté riprendere la carriera di accademico e alla fine del secolo fu consigliere ministeriale del governo socialista (n.d.r.). ↖ torna

[3] CFDT — Confédération Française Démocratique du Travail — Federazione sindacale francese. Dopo il maggio '68 (a cui era più solidale rispetto al Partito Comunista legato alla CGT) sviluppò forti legami con il Parti Socialiste Unifié e si identificò fortemente con la causa della gestione operaia (“autogestione”). Negli anni successivi si è avvicinato al Partito Socialista (n.d.r.). ↖ torna

[4] AJS — Alliances des Jeunes pour le Socialisme — Fondata nel 1969 come movimento giovanile dell'Organizzazione (Lambertista) Comunista Internazionalista (OCI). Nel 1968 l'OCI era la più "vecchia sinistra" dei gruppi trotskisti francesi (fu membro del Comitato Internazionale della Quarta Internazionale insieme alla Healyite Socialist Labour League fino alla sua rottura con Healey nel 1971). Ha raggiunto la notevole impresa di invitare i giovani ad abbattere le barricate nel 1968, per poi essere ancora brevemente bandito dal governo. La sua ala giovanile, l'AJS, ha acquisito una reputazione poco invidiabile per il suo frontismo manipolativo. Vedi Roland Biard, Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Parigi, 1978, pp. 23-26. e sull'OCI, A. Belden Fields, Trotskism and Maoism — Theory and Practice in France and the United States, Autonomedia, New York, 1988., pp. 64-73 e cap. 7 (nota del traduttore). ↖ torna

[5] Gauche Prolétarienne (GP). Costituiti nel settembre 1968 da ex membri dell'Union de Jeunesses Communistes (Marxiste-Léniniste), un gruppo maoista althusseriano che si era separato dall'UEC, il gruppo studentesco ufficiale del Partito Comunista, nel 1966. All'inizio del 1969 si unirono a loro un numero di membri dello 'spontaneista' 22 marzoMovimento, e per i successivi tre o quattro anni GP è diventato il gruppo più rappresentativo all'interno del maoismo attivista "apartitico". Questa corrente — che aveva pochi paralleli al di fuori della Francia — è descritta in dettaglio nel libro di A. Belden Field (il relativo capitolo è on line al link sottostante). GP si caratterizzava per il numero di 'personalità' che attirava come simpatizzanti (tra cui Sartre e l'editore Maspero), e che creava — in Francia esemplificava la pratica del 'radical chic'. La sua pratica organizzativa esemplificava quella che sarebbe stata descritta negli Stati Uniti e nel Regno Unito come la tirannia dell'assenza di struttura. Bandito dal governo nel 1970, GP ha continuato a funzionare attraverso una varietà di fronti e reti di gruppi e tentando di assumere o controllare altri progetti. Vedi Roland Biard,Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 23–26, 253–7 e A. Belden Fields, Trotskism and Maoism — Theory and Practice in France and the United States, Autonomedia, New York, 1988., cap. 3 (nota del traduttore). ↖ torna

[6] Lega comunista. Se l'OCI (vedi nota 4 sopra) rappresentava la 'vecchia sinistra' all'interno del trotskismo, la Ligue Communiste rappresentava la 'nuova sinistra' basandosi sulle 'nuove avanguardie' dei giovani, degli studenti, del nazionalismo nero e dei movimenti di liberazione nazionale. Ligue Communiste era il nome adottato nel 1968 quando il (franchista) Parti Communiste Internationaliste (PCI) e Jeunesse Communiste Révolutionnaire(JCR), il gruppo studentesco che dominava, è stato bandito dal governo. In quanto sezione francese della Segreteria Unificata della Quarta Internazionale, il PCI aveva praticato l'entrismo all'interno del Partito Comunista Francese fino al 1968. La sua influenza all'interno del gruppo studentesco ufficiale del partito portò alla formazione del JCR nel 1967. Il JCR era uno dei gruppi politici studenteschi più attivi durante il maggio 68, e il suo successo nel promuoversi fu il trampolino di lancio per la formazione della Ligue. Cfr. Roland Biard, Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 206–9, 199–200, 266–70 e A. Belden Fields, Trotskism and Maoism — Theory and Practice in Francia e negli Stati Uniti, Autonomedia, New York, 1988., pp 49-64 e cap. 7 (nota del traduttore). ↖ torna

[7] Secours Rouge, OJTR e Assemblées Ouvriers Paysans du PSU...

Secours Rouge ("Red Aid") è stato formato nel 1970 da un comitato di "militanti e personalità" (Biard) tra cui l'onnipresente Sartre. Il suo scopo era quello di essere un corpo unitario per l'organizzazione pratica della difesa e della lotta, teoricamente controllato da assemblee popolari locali. Ha attirato il sostegno di un certo numero di gruppi trotskisti, maoisti e anarchici e ha organizzato attività che vanno dalle manifestazioni a tentativi di solidarietà pratica di vario genere. In realtà Secours Rouge è stata principalmente un'iniziativa della maoista Gauche Prolétarienneche a quel punto era stato bandito dal governo ed esisteva attraverso reti di gruppi e organizzazioni che esso stesso aveva fondato o cooptato. (Vedi nota 5) La scena della lotta tra i vari gruppi fin dall'inizio, uno dopo l'altro i gruppi trotskisti e il PSU socialista di sinistra si sono staccati, lasciando il controllo ai militanti dell '"ex GP" prima che si sciogliesse completamente. Vedi Roland Biard, Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 345–346 e A. Belden Fields, Trotskism and Maoism — Theory and Practice in France and the United States, Autonomedia, New York, 1988., Capitolo 3 pp. 108–109.

Assemblées Ouvriers Paysans du PSU. Il Parti socialiste unificato(PSU) era un piccolo partito socialista di sinistra formato nel 1960. Fortemente diviso sulla sua direzione dopo le elezioni del 1969, e sottoposto a forti pressioni da parte dei suoi membri (aveva raccolto molte reclute più giovani e più militanti dopo il maggio '68), il Consiglio nazionale del partito ha deciso di convocare assemblee di lavoratori e contadini in tutto il paese. L'elemento di novità era che questi sarebbero stati aperti ai non membri del partito e sarebbero stati incaricati di formulare documenti strategici per andare al Congresso del partito a Lille nel giugno 1971. Non sorprende che le Assemblee diventassero prontamente teatro di lotte interne per il controllo dalle varie fazioni del partito, ei testi che alla fine arrivarono al congresso rappresentavano le fazioni piuttosto che la "voce delle masse in lotta". Vedi Roland Biard,Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 280–309 in particolare 295–300. ↖ torna

L'OJTR (Organization des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires) è stato il gruppo che ha prodotto questo testo - presumibilmente si tratta di uno scherzo degli autori o di un errore di stampa nella versione da cui è stato tradotto (nota del traduttore). ↖ torna

[8] Cahiers de Mai— Giornale fondato nel giugno 1968 da alcuni militanti della zona di Nantes, che originariamente si proponeva di esprimere il punto di vista dei Comitati d'azione formatisi a maggio. Man mano che il movimento nato durante il maggio 68 si estinse, la rivista divenne un forum per discutere e divulgare le lotte operaie. Nel gennaio 1969 ha avviato un dibattito sul tema "Come possiamo aiutare i lavoratori a intraprendere un'azione rivoluzionaria?" Questo dibattito ha coinvolto lavoratori e militanti e sono stati istituiti numerosi gruppi di studio. Nel 1972 si cercò di formalizzare ciò attraverso un'associazione di amici dei Cahiers de Mai, dedita a promuovere nuove forme di organizzazione e azione ea promuovere la lotta autonoma. Tuttavia, come afferma Biard: “(...) la nozione di autonomia della classe operaia è strettamente legata alla nozione di organizzazione dei rivoluzionari. Quali sono i rapporti tra il movimento autonomo ei gruppi rivoluzionari? A seconda della risposta che si dà – dalla negazione dei gruppi rivoluzionari al riconoscimento del loro ruolo di avanguardia – c'è un'infinità di posizioni possibili”. La rivista cessò di pubblicare nel 1975. Vedi Roland Biard,Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 57–58 (nota del traduttore). ↖ torna

[9] Humanité Rouge — rivista del Parti Communiste Marxiste-Leniniste de France (PCMLF). Partito maoista centralizzato formato nel dicembre 1967 da un certo numero di ex membri del Partito Comunista (PC). A differenza dell'Althusserite UJCML che si staccò dal gruppo studentesco del PC e fu il semenzaio della corrente maoista "non di partito" come Gauche Prolétarienne (vedi nota 5), il PCMLF era composto principalmente da ultra-stalinisti contrari a quello che vedevano come il 'revisionismo' del PC. Attivo nel maggio '68, fu bandito come molte altre organizzazioni e successivamente operò clandestinamente, il suo volto pubblico e il suo nome divennero quello della sua rivista Humanité Rouge. Vedi Roland Biard, Dictionnaire de l'extrême-gauche de 1945 à nos jours, Belfond, Paris, 1978., pp. 270–273 e A. Belden Fields, Trotskism and Maoism — Theory and Practice in France and the United States, Autonomedia, New York, 1988., Cap. 3. (Online a quel link) (nota del traduttore). ↖ torna