Trattando l'esperienza del Falansterio di Fourier, analizziamo il suo socialismo utopico di base comunitario, che è molto vicino al concetto del comunitarismo libertario che noi di Libere Comunità ribadiamo come nostra visione del mondo.

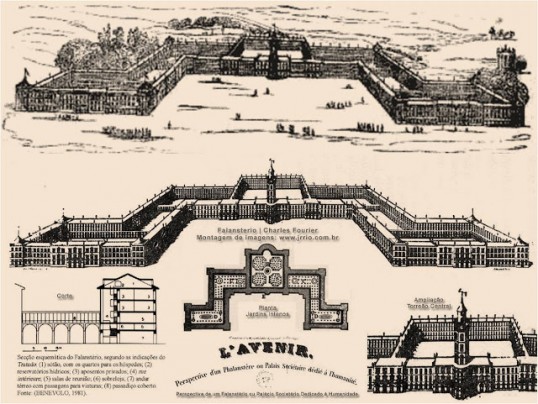

Fourier immagina un modello urbanistico appropriato sia per il periodo del garantismo, sia per lo stadio finale dell’armonia: nel primo caso esso corrisponde ad una città concentrica; nel secondo immagina e descrive minuziosamente il falansterio, il modello edilizio che rappresenta forse l’aspetto più noto e interessante del suo pensiero.

François-Marie-Charles Fourier

Come già accennato sui nostri social, l'esperienza di Fourier e del suo Falansterio, si possono benissimo accostare all'esperienza dello scrittore svizzero dallo pseudonimo P.M. con il suo BOLO-BOLO, che tratteremo in un articolo futuro in maniera più dettagliata. François-Marie-Charles Fourier (1772-1837), piccolo impiegato francese di Besançon, espone per la prima volta il suo pensiero in un trattato, Théorie des quatre mouvements, pubblicato anonimo nel 1808. Considerando assurdo e dannoso per l’uomo un sistema sociale basato sulla competizione tra individui (la società liberistica), Fourier propone come alternativa una società armonica, dove non si scontrino gli interessi individuali.

Nel pensiero di Fourier sono presenti alcuni concetti progressisti (talora quasi rivoluzionari) che affondano le loro radici nell’illuminismo e nella filosofia materialistica francese del Settecento, ed in particolare in Rousseau, quali la parità dell’uomo e della donna e il nuovo metodo pedagogico che avrebbe dovuto favorire nei singoli bambini lo sviluppo degli istinti individuali nel modo più libero possibile.

Fourier ritocca e modifica comunque più volte il suo sistema nelle opere successive: L’association domestique agricole (1822), Le nouveau monde industriel et sociétaire (1829), La fausse industrie (1833). Polemizza anche con le altre correnti socialiste contemporanee (Pièges et charlatanisme de deux sectes, St. Simon et Owen, 1831), e dopo il 1830 diffonde il suo pensiero attraverso un settimanale da lui fondato, Le Phalanstère ou la Réforme industrielle di cui vengono cessate le pubblicazioni nel 1834; ricomparso nel 1836 col titolo La Phalange, il settimanale diviene quotidiano nel 1843 col titolo La Démocratie Pacifique per essere infine soppresso definitivamente nel ’50.

L’aspetto utopistico del suo pensiero è principalmente nella descrizione di come si debba giungere a quest’armonia universale, ovvero mediante la propaganda e la convinzione anziché mediante la lotta. Secondo Fourier per raggiungere l’armonia bisogna eliminare tutte le limitazioni alla piena soddisfazione delle passioni, elemento motore dell’agire umano, riformando la società in modo da garantire la realizzazione degli interessi individuali, pur nel rispetto dei diritti e delle prerogative degli altri. Solo qualora si realizzi ciò, l’universo raggiungerà il massimo punto della sua evoluzione: Fourier crede infatti nel progresso razionale dell’umanità. In questo modo l’uomo, mediante la “liberazione passionale” riuscirà a vivere in pace con i suoi simili, dopo aver recuperato l’intero bagaglio della sua personalità individuale.

Nella sua teoria la realizzazione dell’armonia deve avvenire gradualmente, attraverso sette stadi storici: attualmente l’umanità si trova tra il quarto periodo (barbarie) e il quinto (civiltà); seguiranno il sesto (garantismo) e il settimo (armonia).Mentre ora non ci sono limitazioni alla proprietà individuale, nel periodo seguente (garantismo) il disordine nelle città lasceranno posto ad un ordine regolato minuziosamente.

È innegabile che molti elementi di connotazione spaziale ed organizzativa del falansterio si ritrovino nella unité d’habitation di Le Corbusier.

La città del garantismo è costituita da tre corone concentriche. La densità delle costruzioni è decrescente dall’interno verso l’esterno: lo spazio non edificato è infatti doppio nella seconda, triplo nella terza. La prima cerchia contiene la città centrale, la seconda i sobborghi e le grandi fabbriche, la terza i viali e la periferia; tutta la città è regolata da un preciso codice edilizio che Fourier descrive nel Traité de l’association domestique–agricole.

Fourier considera la città del garantismo come un semplice passaggio verso il settimo stato (armonia), quando gli uomini, abbandonando le città, si dovranno riunire in phalanges di 1620 abitanti, e alloggeranno in appositi edifici chiamati phalanstères. Il numero degli abitanti è calcolato in base alla teoria, che «fissa a 810 il numero dei caratteri distinti e componenti la scala completa o clavier général dei caratteri per formare la Grande Armonia domestica»; bisogna poi aggiungere 192 vecchi e bambini, 450 persone fuori cause per malattia, viaggio, noviziato o insufficienza di carattere, 168 complémentaires doublants in rinforzo alle classi attive. Ci dovranno essere 21 maschi ogni 20 femmine e il reddito personale dovrà essere incluso tra 20.000 e 50.000.000 di franchi.

<<Noi supporremmo che l’esperimento sia fatto da un sovrano o da un ricco privato […], o da una potente compagnia, che voglia evitare di procedere a tastoni, e organizzare senz’altro la Grande Armonia, l’ottavo periodo nella sua pienezza. Indicherò il procedimento da seguire in questo caso. Per un’associazione di 1500 – 1600 persone occorre un terreno di una lega quadra […], il luogo dovrà essere provvisto di un bel corso d’acqua, percorso da colline e adatto a colture variate, addossato ad una foresta e poco lontano da una grande città, ma abbastanza per evitare gli importuni. (da: C. Fourier, Traité de l’association domestique–agricole, in Ouvres complètes, Paris, 1841, in L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, pp. 85-86)>>

Il falansterio è una struttura unica, razionalmente organizzata, che si oppone al caos delle città. Al suo interno si vivrà come in un grande albergo, e ai suoi abitanti, a differenza di quanto era permesso nel quadrilatero abitativo di Owen, non saranno concessi alloggi separati: i vecchi saranno alloggiati al piano terra, i ragazzi al mezzanino e gli adulti nei piani superiori. Al centro del falansterio, nella Place de Parade si troveranno i “servizi” pubblici: la Tour de Ordre con l’orologio e i mezzi per comunicare ovvero il telegrafo ed i piccioni viaggiatori.

Dalla torre dell’ordine si diramano due ali che contengono tutte le funzioni residenziali e produttive, pubbliche e private. Le ali sono servite in tutta la loro lunghezza da una strada-galleria situata al primo piano.

Il falansterio è quindi un complesso organismo, dove si cerca di mantenere l’equilibrio alternando spazi pubblici a spazi privati, in modo da far convivere vita individuale e comunitaria. Ogni falansterio è un’unità produttiva autonoma, che integra campagna e città. La reggenza della falange anticipa ad ogni membro povero il vitto, l’alloggio ed il vestiario di terza classe. Fourier immagina il falansterio con le forma auliche dell’architettura francese: esso sarà simmetrico, con tre corti e varie entrate; per certi aspetti esso ricorda la reggia comunitaria del Louvre. Egli lo descrive minuziosamente, come nel caso della città del garantismo, nel Traité de l’association domestique–agricole.

Fourier si dichiarò sempre fiducioso di tradurre il suo progetto in realtà ma, a differenza di Owen, non si impegnò mai direttamente nella sua realizzazione. Tuttavia vari furono i tentativi compiuti dai suoi seguaci: in Francia, in Algeria, in Spagna, in Russia e persino in Nuova Caledonia, tutti però senza successo.

I "fourieristi"

I tentativi più interessanti furono invece compiuti in Francia da Jean Baptiste Godin ed in America da Albert Brisbane (1809-1890) e da Victor Considérant (1808-1893). Brisbane propaganda le idee di Fourier nel libro Social Destiny of Man, pubblicato nel 1840. Nel decennio successivo, fino al 1850, il movimento fourierista riscuote un notevole successo in America, dove si assiste alla nascita di ben 41 comunità sperimentali; tra queste le più interessanti sono senza dubbio la North American Phalanx, una comunità di 125 membri fondata nel 1843 nel New Jersey dallo stesso Brisbane e Brook Farm fondata da George Ripley presso Boston. Ripley acquista nel 1841 a West Roxbury, nel Massachusetts, una proprietà di 200 acri. I partecipanti sono studenti, intellettuali, ma anche un discreto numero di artigiani; la comunità funziona come una società per azioni: i profitti vengono divisi in base alle giornate di lavoro (intellettuale o manuale) svolto. Dopo il 1844 i Brook Farmers sono influenzati dalla propaganda fourierista, ed in particolare dall’attività di Brisbane, e decidono di operare una svolta dando inizio alla costruzione di un edificio centrale, il falansterio, per il quale vengono impiegate la maggior parte delle risorse finanziarie. Ma l’edificio, appena ultimato, viene distrutto completamente da un incendio, nella notte del 2 marzo 1846. La comunità non riesce più a riprendersi da questo colpo, e si scioglie nel 1849.

Uno degli allievi più attivi di Fourier è Victor Considérant, che alla morte del maestro gli succede alla direzione del giornale La Phalange. Egli scrive numerose opere per propagandare le teorie fourieriste: La destinée sociale nel 1834, Manifeste del’école sociétaire nel 1841, Le socialisme devant le vieux monde nel 1848. Nella Description du Phalanstère (1848) evidenzia i vantaggi della vita comunitaria del falansterio. Eletto nello stesso anno deputato, Considérant propone un progetto di legge per la realizzazione di un comune-falansterio nei pressi di Parigi. Dopo il colpo di stato di Luigi Bonaparte, nel 1851 si reca in America e visita con Albert Brisbane la North America Phalanx nel Nuovo Messico. Decide di tentare egli stesso un esperimento, grazie ad una donazione dell’industriale Godin, e si reca nel Texas dove fonda presso Dallas una colonia nel podere di La Réunion; tornato in Francia, dopo aver pubblicato un appello (Au Texas, 1854) raccoglie circa 250 seguaci, ma l’iniziativa fallisce per mancanza di capitali.

La città del garantismo (da: Charles Fourier, Traité de l’association domestique–agricole, 1822, in Oeuvres complètes, 1841, in L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, pp. 83-85)

Si devono tracciare tre cinte: la prima contenente la cité o la città centrale, la seconda contenente i sobborghi, la terza contenente le avenues e la periferia. Ciascuna delle tre zone adotta differenti dimensioni per le costruzioni, nessuna delle quali può essere fatta senza l’approvazione di un comitato di edili, sorvegliante l’esecuzione degli statuti garantisti, di cui segue l’esposizione.

Le tre zone sono separate da recinzioni, siepi e piantagioni che non devono ostacolare la veduta Ogni casa della cité deve esser dotata di spazi liberi, a cortile o a giardino, equivalenti almeno all’area costruita; questi spazi saranno doppi nella seconda zona, e tripli nella terza.

Tutte le case devono essere isolate a formar facciata regolare su tutti i lati, con ornamenti graduati secondo le tre zone, e escludendo i muri d’appoggio nudi. Il minimo distacco fra due edifici dev’essere di tre tese […] Le recinzioni non potranno essere che muri bassi, sormontati da griglie o palizzate che lascino liberi alla vista almeno i due terzi del loro sviluppo. Il distacco sarà sempre calcolato in proiezione orizzontale, anche nei terreni in pendenza, e dovrà essere uguale almeno alla metà dell’altezza della facciata che lo fronteggia, sia sui lati sia sul retro. I tetti dovranno formare padiglione, salvo la presenza di frontoni ornati sui lati, e saranno provvisti dovunque di discendenti che conducano l’acqua in basso e sotto i marciapiedi.

Verso la strada, le costruzioni fino alla gronda del tetto non potranno superare in altezza la larghezza della strada. Il distacco sui lati sarà poi uguale almeno a 1/8 della larghezza della facciata su strada […], precauzione necessaria per evitare gli addensamenti di popolazione in un solo punto.

Le strade dovranno avere come sfondo una veduta campestre o un monumento di architettura pubblica o privata: la monotona scacchiera sarà bandita. Alcune strade saranno curvate e serpeggianti per evitare l’uniformità, Le piazze dovranno occupare almeno 1/8 della superfcie. Metà delle strade dovranno essere piantate con alberi di diversa specie. La larghezza minima delle strade è di nove tese; per sistemare i marciapiedi, si possono ridurre, se sono semplici traverse pedonali, a tre tese, ma conservando le altre sei come aiuole.

Il falansterio (da: Charles Fourier, Traité de l’association domestique–agricole, 1822, in Oeuvres complètes, 1841, in L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, pp. 85-90)

L’edificio destinato a una falange non ha alcuna somiglianza con le nostre costruzioni, di città o di campagna […] Gli alloggi, le piantagioni e le stalle di una società che opera per serie di gruppi devono differire prodigiosamente dai nostri villaggi o sobborghi occupati da famiglie che non hanno alcuna relazione societaria e agiscono contriddoriamente; al posto di questo caos di casette, che rivaleggiano fra loro in sporcizia e difformità nelle nostre borgate, una Falange si costruisce un edificio regolare per quanto il terreno lo permette […] Il centro del Palazzo o Falansterio dev’essere destinato alle funzioni pubbliche, alle sale da pranzo, di borsa, di consiglio, di biblioteca, di studio. In questo centro sono collocati il tempio, la tour d’ordre, il telegrafo, i piccioni da corrispondenza, il carillon delle cerimonie, l’osservatorio, la corte d’inverno ornata di piante sempreverdi e situata dietro la corte di parata.

Una delle ali deve riunire tutti i laboratori rumorosi, come il falegname, il fabbro, e tutte le riunioni di ragazzi, che sono comunemente assai rumorosi […] L’altra ala deve contenere il caravanserraglio, con le sue sale da ballo e di relazione con gli stranieri, perché non ingombrino il centro del palazzo e non disturbino le relazioni domestiche della Falange.

Il Falansterio deve contenere, oltre agli appartamenti individuali, molte sale di relazioni pubbliche, che si chiameranno “Seristeri”, o luoghi di riunione e di svolgimento delle serie passionali […] Per non dare al Palazzo un fronte troppo esteso, converrà raddoppiare i corpi di fabbrica delle ali e del centro, e lasciare nell’intervallo fra i corpi paralleli contigui un distacco di 15-20 tese almeno, che formerà tre corti allungate e traversate ogni 50 tese da corridoi su colonne a livello del primo piano, chiusi con vetrate e riscaldati o ventilati secondo l’uso di Armonia […] Il palazzo deve essere forato di tanto in tanto, come la galeria del Louvre, con passaggi carrabili, conservando o interrompendo il seminterrato.

Per risparmiare muratura e terreno, e accelerare le relazioni, converrà che il Palazzo guadagni in altezza, avendo almeno tre piani e il sottotetto, oltre il piano terreno e il mezzanino, dove saranno situati gli alloggi e le sale di riunione dei bambini e dei vecchi, isolati dalla strada-galleria, che è il principale ambiente del Palazzo […] Una Falange è veramente una piccola città, ma non possiede strade esterne e scoperte, esposte alle intemperie; tutte le parti dell’edificio possono essere raggiunte per una larga galleria situata al primo piano (non potrebbe stare al pianterreno, che dev’essere attraversato in più punti per il passaggio delle vetture); alle estremità di questa strada, corridoi e colonne sotterranei ben rifiniti formano in ogni parte dell’edificio e delle sue dipendenze una comunicazione protetta, elegante e temperata in ogni stagione dalle caldaie o dai ventilatori.

La strada-galleria non prende luce dai due lati, ma è aderente a ogni corpo di fabbrica; tutti i corpi hanno due file di camere, di cui uno prende luce dall’esterno, l’altra dalla strada-galleria; questa deve avere l’altezza dei tre piani che vi si affacciano. Le porte d’ingresso di tutti gli appartamenti del primo, del secondo e del terzo piano s’aprono sulla strada-galleria, con scale disposte di tanto in tanto per salire ai secondi e ai terzi piani. Le grandi scale, secondo l’uso arrivano solo al primo piano; ma due degli scaloni laterali conducono al quarto piano. La strada-galleria avrà sei tese di larghezza al centro, e quattro alle ali, quando fra trent’anni si costruiranno gli edifici definitivi; ma provvisoriamente, siccome il mondo non è ricco, ci si limiterà ad edifici economici, e con tanta più ragione in quanto fra trent’anni si dovranni rifare su piani molto più vasti. Si ridurrà dunque la stradad-galleria a 4 tese al centro, e 3 nelle ali.

Il familisterio di Jean Baptiste Godin

Jean Baptiste André Godin (1817-1889) è un industriale che ha poco in comune con i riformatori sociali e gli urbanisti dell’Ottocento: il suo nome è però rimasto indissolubilmente legato ad un tentativo di applicazione delle teorie fourieriste, messo in pratica mediante la realizzazione di un modello fisico molto simile al falansterio di Fourier. Questo esperimento venne realizzato dopo il 1848, quando ormai l’idea di abitazione collettiva era stata abbandonata sia dai teorici che dagli industriali, ed era ancora attivo, con le caratteristiche originarie, nel 1939 ovvero cinquant’anni dopo la morte del suo fondatore.

Godin, figlio di un fabbro, sperimenta e brevetta l’uso della ghisa per gli apparecchi da riscaldamento domestico; nel 1837 fonda a Guise, nel dipartimento francese di Aisne, un’industria per la produzione di stufe. Appassionato di teorie sociali, entra in contatto nel 1842 con Victor Considérant finanziando nel 1854 il suo esperimento di comunità fourierista in Texas e pensando in un primo momento di impegnarsi personalmente nella riuscita di questo.

In seguito però egli si dedica totalmente alla progettazione e alla realizzazione di una comunità sperimentale basata sull’integrazione tra capitale e lavoro. Dopo aver scartato i progetti dell’architetto fourierista Victor Calland, Godin si impegna lui stesso a stendere i piani per il suo palaissocial, chiamato poi familisterio in analogia col falansterio di Fourier.

Il familisterio di Godin è un rimpicciolimento del falansterio: l’edificio è sempre costituito da tre blocchi di abitazioni comunicanti, ma i cortili sono di dimensioni molto più ridotta, e svolgono la funzione delle ruesintérieures del falansterio. I tre blocchi delimitano la piazza d’ingresso che è a sua volta chiusa a distanza sul quarto lato dal teatro e dalle scuole. Le abitazioni si affacciano tutte sui cortili-ballatoio coperti da vetrate, destinati a spettacoli e riunioni collettive.

Godin riserva una particolare attenzione ai servizi collettivi, tecnici e sociali: nel familisterio i servizi igenici sono disposti in comune in due gruppi per piano; sono in comune il sistema di ventilazione, utilizzabile anche come riscaldamento, e l’illuminazione a gas, servita da una centrale dell’azienda. All’esterno del familisterio sono presenti una cucina, una mensa, una lavanderia da 60 posti e le scuole.

Il primo blocco fu costruito nel 1859, quello centrale nel 1862, ed il terzo nel 1877; nel 1862 furono realizzati l’asilo nido e l’asilo infantile, nel 1869 il teatro e le scuole, nel 1870 i bagni e la lavanderia.

Il familisterio si differenzia dal falansterio per due caratteri fondamentali: l’impresa produttiva è di carattere strettamente industriale, e non più agricolo-industriale come in Owen e Fourier, e ad ogni famiglia residente è concesso un alloggio autonomo. Si rinuncia così alla vita comunitaria prevista nel falansterio foureriano, pur mantenendo i vantaggi assicurati dai servizi in comune; lo stesso concetto che è tra l’altro alla base della unitéd’habitation di Le Corbusier.

Del fourierismo restano alcuni aspetti come l’assistenza sociale molto avanzata (cassa pensioni, cassa malattia lavoratori, cassa medicinali, assicurazione lavoratrici) e il sistema pedagogico, che trasferisce dalla famiglia alla comunità l’educazione dei figli: Nel familisterio l’educazione è organizzata in sette divisioni, ognuna col suo corpo di dirigenti e istruttori, i suoi locali e i suoi uffici. Queste divisioni corrispondono all’età dei ragazzi:

- il “nido”, per i bambini dalla nascita a 26 o 28 mesi;

- il “pouponnat”, per i bambini dell’età in cui camminano a 4 anni;

- il “bambinat”, per i bambini da 4 a 6 anni;

- la “terza classe”, per gli allievi da 6 a 8 anni;

- la “seconda classe”, per i ragazzi da 8 a 10 anni;

- la “prima classe”, per i ragazzi da 10 a 13 anni;

- il “corso superiore”, per coloro che proseguono gli studi, avendo dimostrato speciali talenti;

- l'”apprendistato”; l’ingresso del ragazzo alla vita produttiva avviene gratuitamente nella fabbrica; egli può scegliere fra le varie occupazioni che gli si offrono nel familisterio, e l’apprendista riceve subito il prezzo del suo lavoro.

(da: Jean Baptiste Godin, Social Solutions, in «Social Solutions», n. 10, 8 settembre 1886, in L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, pp. 94, 103) Per quanto riguarda l’associazione tra capitale e lavoro, i lavoratori del familisterio prendono parte alla gestione dell’impresa. Dopo il 1882 Godin cede l’industria ed il familisterio (nel quale alloggerà sino alla sua morte) ad una cooperativa di gestione crata da lui stesso, e organizzata secondo diversi livelli di gestione: “associati”, abitanti del familisterio, con partecipazione al capitale e agli utili; “societari”, con partecipazioni agli utili; “azionari”, non lavoratori, ma partecipanti al capitale con utile fisso; “salariati” dell’azienda con diritto alle prestazioni sociali.

Nonostante questa gestione associata non riesca mai a svolgersi secondo gli indirizzi di Godin, il familisterio e l’industria associata continuarono a funzionare in modo soddisfacente. La comunità che nel 1886 comprendeva circa quattrocento famiglie, secondo Leonardo Benevolo (L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, p. 104)

«dev’esser considerata l’esperimento più felice, fra quanti furono tentati nel secolo XIX dai teorici del socialismo».