La scuola cirenaica si sviluppa a Cirene, città greca del Nord Africa, nella prima metà del IV secolo a.C. La scuola si forma alcuni decenni dopo la morte del suo iniziatore Aristippo, un cirenaico emigrato ad Atene, allievo di Socrate e Protagora, poi rientrato in patria a diffondere il proprio pensiero. Più che di una vera e propria scuola si dovrebbe parlare di un indirizzo filosofico variegato e non univoco.

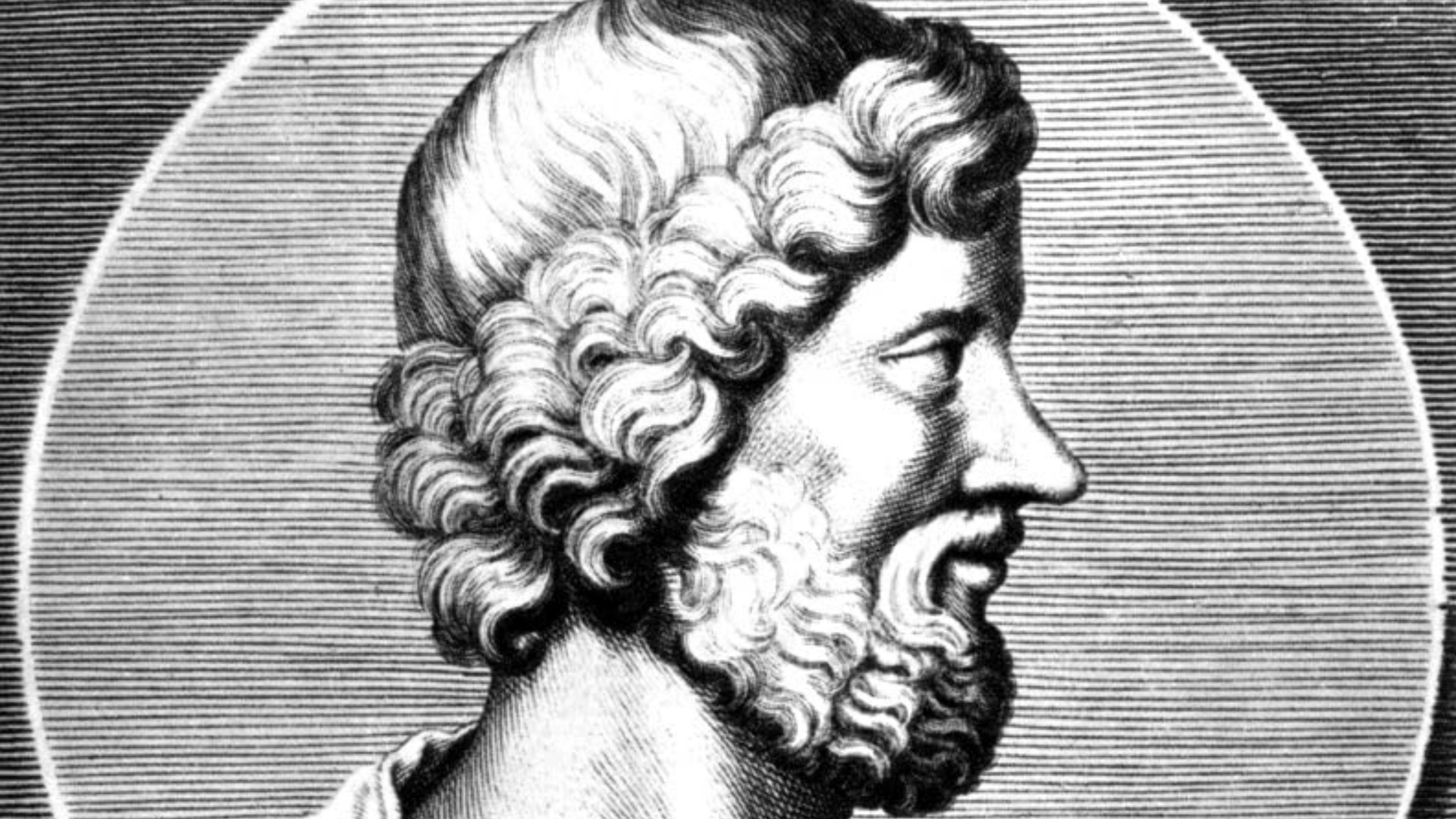

La storia della scuola cirenaica inizia con Aristippo di Cirene, nato attorno al 435 a.C. Giunse ad Atene in giovane età e divenne discepolo di Socrate. Possediamo poche informazioni circa i suoi spostamenti dopo l'esecuzione del maestro, avvenuta nel 399 a.C., anche se si dice che abbia vissuto per un certo periodo presso la corte di Dionisio I di Siracusa. Non è chiaro con precisione quali dottrine filosofiche attribuite alla scuola cirenaica siano state formulate da Aristippo. Diogene Laerzio, sulla scorta di Sozione il Peripatetico e Panezio, offre una lunga lista di libri attribuiti ad Aristippo, sebbene riporti anche che Sosicrate dichiarò che lui non scrisse nulla.

Tra i suoi allievi vi era la figlia Arete, che trasmise gli insegnamenti al figlio di lei, Aristippo il Giovane. Fu proprio lui, secondo Aristocle di Messene, a trasformare gli insegnamenti di suo nonno in un sistema completo, anche se è comunque possibile dire che le fondamenta della filosofia cirenaica siano state gettate dall'Aristippo della vecchiaia.

In seguito, la scuola si frammentò in diverse fazioni, rappresentate da Anniceride di Cirene, Egesia di Cirene, Teodoro l'Ateo, che svilupparono interpretazioni della filosofia cirenaica contrapposte, molte delle quali furono la risposta al nuovo sistema edonistico posto da Epicuro. Dalla metà del III secolo a.C. la scuola cirenaica divenne obsoleta; l'epicureismo si era imposto sui rivali cirenaici offrendo un sistema più sofisticato.

La scuola filosofica dei Cirenaici ha in Aristippo il suo fondatore, ossia colui che ha posto il piacere come fine primario dell'esistenza. Scuola non omogenea, quella cirenaica si articolerà al suo interno in varie sfumature etiche e si ritroverà solo successivamente e in parte nell'epicureismo. Epicuro, infatti, doterà la sua dottrina edonistica di un fondamento ontologico e gnoseologico che nei Cirenaici è assente, sviluppandosi il loro pensiero esclusivamente sul terreno di un'etica del vivere la quotidianità, pragmatica e lontana da principi teorici. Aristippo ha caratterizzato quest'indirizzo filosofico sulle basi dell'antropocentrismo, del sensismo assoluto, della ricerca del piacere corporeo e dell'autosufficienza individualistica.

Quest'ultimo punto, caratterizzante l'edonismo di Aristippo, si esprime con l'enunciazione di un individualismo estremo e di un'autosufficienza non lontana da quella cinica, con un certo disprezzo per le convenzioni sociali e ogni tradizione. Il piacere immediato e dinamico si accompagna all'individualismo che cerca il piacere, abbracciando ogni momento dell'esistenza che lo possa offrire e in qualsiasi forma. Soltanto i fatti umani sono degni di interesse e i fenomeni naturali lo sono solo se producono piacere.

Ma l'autosufficienza, quest'importante principio aristippeo, riguarda anche il piacere, che va perseguito senza diventarne dipendenti, poiché se esso è sempre bene, quindi da perseguire in ogni situazione e circostanza, se da posseduto diventa possessore, va abbandonato poiché l'autosufficienza e l'autonomia individuale sono sopra ogni altra cosa.

Il piacere vero è sempre e comunque dinamico (non l'aponìa epicurea = "assenza di dolore") ed è il vero motore positivo dell'esistenza di una persona, che è successione discontinua di istanti e va vissuta solo nel presente, ignorando il passato e il futuro: è questa una formulazione ante litteram del cosiddetto carpe diem, messaggio che troverà seguaci e interpreti soprattutto tra numerosi intellettuali del mondo latino. Infine, il fenomenismo aristippeo è assoluto, in quanto egli sostiene che soltanto ciò che viene percepito è reale: tale riduzionismo sensistico e individualistico rivela in Aristippo indubbi riferimenti anche alla filosofia sofistica.

Diversi studiosi tendono a spostare la teorizzazione dell'edonismo cirenaico da Aristippo (il Vecchio) a suo nipote Aristippo Metrodidatta (detto anche Aristippo il Giovane) attraverso la figlia Arete, che fu una donna colta e sensibile alla filosofia del padre. In altre parole, Aristippo il Vecchio si sarebbe limitato a dirigere i propri comportamenti in senso edonistico (ma ancora con qualche misura) e verso un certo aristocratico distacco ironico che privilegiava piuttosto gli elementi dell'autonomia esistenziale e dell'autosufficienza. Secondo questa interpretazione, egli si sarebbe tenuto abbastanza lontano dall'edonismo rozzo del quale in seguito venne spesso accusata la scuola cirenaica.

Egli sarebbe rimasto fondamentalmente un socratico, che avrebbe mantenuto nei confronti del piacere un certo distacco non privo di riserve, espresse nel ben noto aforisma: "possedere il piacere, ma non esserne posseduti" (tradìto in latino come habere non haberi). Pare che fu la risposta a una critica sulla frequentazione di un'etera di nome Laide: "La posseggo, non ne sono posseduto" fu la risposta, assieme a "ottima cosa è vincere e non essere schiavi dei piaceri, più che il non goderne affatto".

Nonostante, quindi, non ricerchi solo il piacere catastematico "negativo" come gli epicurei, ma soprattutto quello cinetico e attivo, Aristippo propone la "misura", a differenza di alcuni suoi allievi che per questo sono stati definiti come proto-libertini.

La scuola, dopo la scomparsa del fondatore fu guidata inizialmente dalla figlia Arete e dal nipote Aristippo il Giovane, come detto. I seguaci di Aristippo come è già stato detto non costituiranno mai una vera e propria scuola omogenea, ma svilupperanno il suo edonismo in direzioni differenti. Ciò può essere preso a conferma della mancanza di teorizzazione della sua filosofia, essendosi egli limitato ad indicare una direzione etica, a sua volta variamente interpretabile.

A parte Aristippo Metrodidatta il Giovane, di cui si è detto e al quale alcuni attribuiscono un intento radicalizzante all'interno della stessa cornice edonistica, emergono come successori più tardi tre personaggi di notevole spessore, anche se non molto ben documentati, tutti e tre vissuti tra la seconda metà del IV e la prima metà del III secolo a.C. (quindi contemporanei o appena più giovani di Epicuro): Egesia, Annicéri (o Anniceride) e Teodoro l’ateo.

Visione filosofica

I cirenaici erano edonisti e ritenevano che il piacere, specialmente quello fisico, fosse il bene supremo della vita. Considerarono la tipologia fisica del piacere più intensa e desiderabile dei piaceri mentali. Il piacere era per i cirenaici l'unico bene della vita e il dolore l'unico male. Socrate aveva ritenuto la virtù l'unico bene umano, ma aveva anche accettato un ruolo limitato per il suo lato utilitaristico, consentendo alla felicità di essere un obiettivo secondario dell'azione morale. Aristippo e i suoi seguaci fecero leva su questo ed elevarono la felicità a fattore primario dell'esistenza, negando che la virtù avesse alcun valore intrinseco.

Epistemologia

I cirenaici erano conosciuti per la loro scettica teoria della conoscenza. Ridussero la logica a una dottrina riguardante il criterio di verità. Ritennero che noi possiamo conoscere con certezza le nostre immediate esperienze sensoriali, ma non possiamo sapere nulla della natura degli oggetti che causano queste sensazioni.

Tutta la conoscenza è sensazione immediata. Queste sensazioni sono movimenti puramente soggettivi, e sono dolorosi, indifferenti o piacevoli, a seconda che siano violenti, tranquilli o gentili. Inoltre, essi sono del tutto individuali e in nessun caso possono essere descritti come qualcosa che costituisce una conoscenza oggettiva assoluta. La sensazione è pertanto l'unico criterio possibile di conoscenza e di condotta. I modi in cui siamo influenzati sono gli unici conoscibili, pertanto l'unico obiettivo per tutti deve essere il piacere.

Etica

La scuola cirenaica deduce un singolo ed universale obiettivo per tutte le persone, ossia il piacere. Ne consegue che il piacere passato e quello futuro non hanno per noi esistenza effettiva, e che tra i piaceri presenti non vi è alcuna distinzione di genere. Socrate aveva parlato dei piaceri più alti dell'intelletto; i cirenaici negarono la validità di questa distinzione e dissero che i piaceri del corpo, essendo più semplici e più intensi, erano da preferire. Il piacere momentaneo, preferibilmente fisico, è quindi l'unico bene per gli uomini.

Secondo i cirenaici, il saggio deve avere il controllo dei piaceri piuttosto che esserne schiavo, altrimenti proverà dolore; ciò richiede giudizio per valutare i diversi piaceri della vita. La dottrina cirenaica sostiene che bisogna tenere in considerazione le leggi e le consuetudini, perché, sebbene queste non abbiano alcun valore intrinseco, violandole si andrà incontro a sgradevoli sanzioni imposte da altri. Allo stesso modo, l'amicizia e la giustizia sono utili per il piacere che procurano.

I cirenaici successivi

I cirenaici successivi, Anniceride di Cirene, Egesia di Cirene, Teodoro l'Ateo, svilupparono tutti delle varianti della dottrina cirenaica. Secondo Anniceride, il piacere si ottiene attraverso singoli atti di gratificazione, ricercati per il piacere che essi producono; Anniceride enfatizzò grandemente l'amore della famiglia, della patria, dell'amicizia e della gratitudine, che procurano piacere anche quando richiedono sacrificio.

Egesia credette che la felicità sia impossibile da raggiungere e che quindi lo scopo della vita diviene la fuga dal dolore e dalla tristezza. I valori tradizionali come la ricchezza, la povertà, la libertà, e la schiavitù sono tutti indifferenti e non producono più piacere che dolore. Secondo il filosofo, l'edonismo cirenaico era la via meno irrazionale per affrontare i dolori della vita.

Per Teodoro, invece, lo scopo della vita è il piacere mentale, non quello fisico e si soffermò maggiormente sulla necessità della moderazione e della giustizia. In una certa misura, tutti questi filosofi stavano cercando di rispondere alla sfida lanciata dall'epicureismo.