La figura di Alceste De Ambris è stata studiata ed è conosciuta da diversi ricercatori, studiosi o appassionati di storia. La sua vicenda biografica lo vede protagonista della politica rivoluzionaria e non solo dei primi trentenni del novecento; nato a Licciana di Pontremoli (Massa) il 15 settembre 1874, il suo nome è legato a due episodi celebri: lo sciopero generale dei contadini a Parma nel maggio 1908 e la collaborazione con Gabriele D’Annunzio a Fiume nel 1920.

Prefazione

Esperienze profondamente diverse per fini, caratteri ideologici e sviluppi organizzativi, testimoni di una indiscutibile trasformazione, comune del resto alla generazione degli interventisti di sinistra. La guerra fu un momento di rottura fra la tradizione riformistica, parlamentare, persino evangelica, del socialismo italiano ufficiale e parte della nuova generazione di giovani rivoluzionari.

In tale ottica ho ritenuto opportuno segnare come inizio simbolico dell’indagine analitica il discorso interventista di De Ambris pronunciato nell’agosto 1914; la guerra rappresenta senza dubbio il determinante momento di rottura del sindacalista di Licciana con il movimento operaio e libertario, sebbene insieme preceduto dall’avvicinamento alle posizioni antigermaniche del sindacalismo rivoluzionario francese e dalla fondamentale esperienza politica ed esistenziale nel Ticino.

Il fondo Guastoni - De Ambris

L’ipotesi di lavoro su De Ambris, se nasce, come detto, dal desiderio di approfondire il profilo di un protagonista spesso sottovalutato dalla storiografia italiana, elemento su cui tornerò in seguito, assume un valore anche maggiore dalla “scoperta” di un cospicuo fondo di corrispondenza personale, scritti, appunti, fotografie appartenuti a De Ambris e alla sua famiglia in possesso di un nipote, Mario Guastoni, di Parigi; nell’ultimo anno ho provveduto alla catalogazione e al riordino delle carte, nonché chiaramente al loro spoglio.

La ricerca non si limita allo studio del Fondo sopracitato; rimando all’appendice per gli archivi studiati o ancora da consultare, ma per ora segnalo alcune importanti suggestioni emerse dell’incrocio fra le fonti dei diversi archivi; se le carte di polizia dell’Archivio Centrale di Stato, in particolare i fascicoli personali della polizia politica, permettono un’accurata ricognizione nel mondo del fuoruscitismo e del rapporto di De Ambris con altre organizzazioni, molta della corrispondenza di James Guillaume, anziano anarchico della scuola di Kropotkin, presso l’Internationaal Instituut voor Sociale Geschiednis, getta luce sul dibattito internazionale per l’interventismo rivoluzionario e sulle ripercussioni sulla politica italiana.

Per ciò che concerne il tema e i limiti temporali del lavoro di dottorato, il Fondo rinominato Guastoni – De Ambris permette di ricostruire importanti passaggi politici del protagonista e soprattutto ne svela inedite e molto interessanti implicazioni, oltre a costituire un fondamentale parametro per confermare o meno l’attendibilità di altre fonti non sempre affidabili, come quelle di polizia già citate, o la memorialistica.

A partire dalle scissioni sindacali in seno all’USI e dalla quotidiana esperienza giornalistica e propagandistica del conflitto, si vede come l’itinerario pubblico di De Ambris si conforma alla generazione degli interventisti rivoluzionari, contaminandosi di suggestioni romantiche e repubblicane e avvicinandosi, senza mai coincidere, alle posizioni dei sindacalisti nazionali. Il biennio 1918-1919 sembra caratterizzarsi per la contiguità con il movimento fascista in erba, ma anche per la volontà di De Ambris di accreditarsi autonomamente come la figura più rappresentativa dell’interventismo di sinistra; in tal senso va letta la Missione Italiana per il Lavoro negli USA a cavallo del 1918 - 1919, come le prime crepe che proprio a causa del personalismo di quel viaggio, si apriranno con alcuni dei suoi più fedeli collaboratori all’Unione Socialista Italiana, raggruppamento politico che aggregava le forze sindacali interventiste, come Paolo Mantica.

La progressiva perdita di influenza nel variegato mondo dell’interventismo e dei contatti con le organizzazioni sindacali del lavoro in genere, lo porteranno a preferire un ruolo più “nazionale” e politico, ma non parlamentare, e ad accettare i consigli (Carlo Bazzi, Luigi Rizzo, Giuseppe Giulietti in primis) di recarsi a Fiume con D’Annunzio. Le ricerche sull’attività espletata nel 1920 al Comando del Gabinetto della Città Olocausta da me fino a qui condotte, sembrano ridimensionare le velleità sovversive e socialisteggianti di De Ambris; a una quotidiana e disciplinata attività di coordinamento dei diversi uffici, poi rettorati, fiumani, si accompagna al più la valorizzazione delle idee e degli individui legionari tendenzialmente repubblicani e sindacalisti, mai socialisti, che troverà espressione nella preparazione della Carta del Carnaro. De Ambris svolge lo sguardo alla dimensione estera e antimperialista (Lega di Fiume, Popoli Oppressi, nazioni proletarie) e ai futuri momenti insurrezionali (mito della Marcia), ma la sua attività rimane principalmente rivolta all’interno della causa fiumana (Carteggio Zanelliano, compattezza dei legionari).

La definitiva e irreversibile scelta di campo dell’antifascismo militante avverrà solo dopo il delitto Matteotti, come esito della battaglia sulla memoria della prima guerra, di Corridoni e di Fiume condotta da Alceste in contrasto con il regime fascista; battaglia condotta in Italia con comizi, celebrazioni, liturgie, orazioni, ricorrenze, oltre che con la fondazione e il coordinamento dei vari gruppi legionari e sindacali d’ispirazioni corridoniana, per rivendicare una memoria sindacale, "di sinistra", minoritaria anche in Francia, per certi versi residuale.

La lotta antifascista e la dura realtà dell’esilio porteranno De Ambris a incontrare con la Franc-Maçonnerie, a tentare il recupero del rapporto con i socialisti riformisti e a continuare a rivendicare il carattere rivoluzionario della sua scelta interventista. Dopo aver accettato, sebbene con spirito critico, la necessità dell’unità antifascista, è interessante notare come sulle ceneri della Concentrazione e in minoranza nella LIDU, nel 1934 De Ambris prefigurerà, insieme ai suoi compagni più affini come Augusto Mione, la nascita di un nuovo raggruppamento di matrice sindacalista repubblicana, progetto destinato a naufragare solo per la morte di De Ambris, ma che troverà pubblica eco con la controversa e travagliata pubblicazione postuma dell’opuscolo Il Corporativismo, insieme testamento spirituale e summa teorica delle riflessioni deambrisiane sul sindacalismo, partendo dall’azione diretta, passando per il sindacalismo nazionale e per la Carta del Carnaro, fino al corporativismo, calato nel dibattito internazionale degli anni ’30.

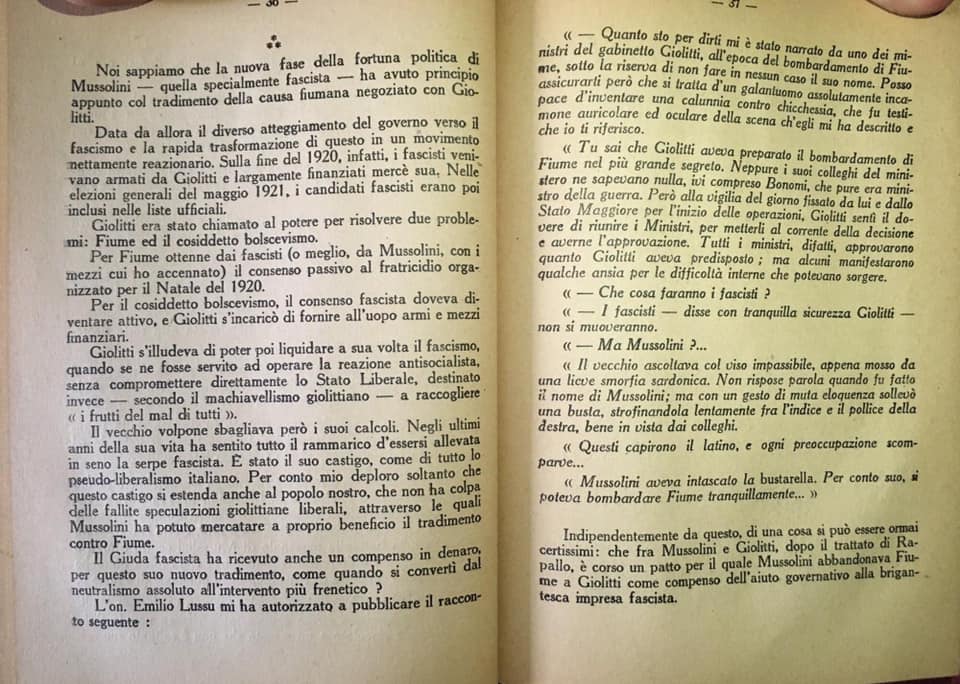

La Bustarella Di Mussolini per chiudere gli occhi su quello che fu Il Natale di Sangue

Ecco la testimonianza di De Ambris sulla "bustarella" presa da Mussolini, per assicurare a Giolitti che i fascisti non sarebbero intervenuti in alcun modo... per "vendere" Fiume alle truppe regie.

De Ambris è testimone di assoluta credibilità, anche perché, nonostante questo scritto, Mussolini cercò più volte anche per tramite di d'Annunzio, di convincerlo a tornare in Italia e a collaborare con lui.

Dal libro di De Ambris: "Mussolini la leggenda e l'uomo" edito in Francia nel 1930 e purtroppo non più ristampato.