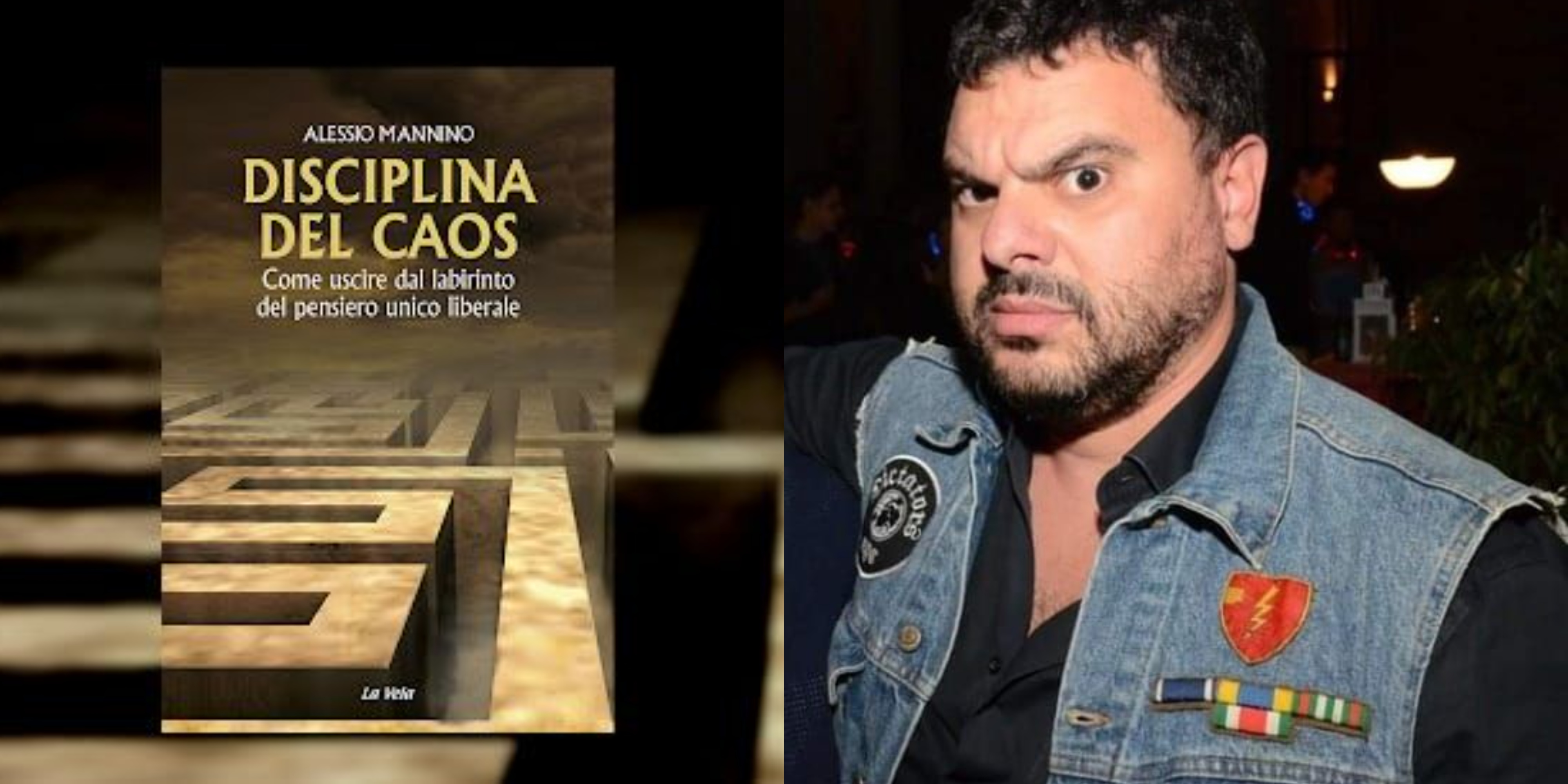

Un’opera uscita recentemente che merita un’attenta lettura per la sua critica radicale ed innovativa all’intera visione liberale è il recente libro del giornalista e scrittore vicentino Alessio Mannino. Già conosciuto per Mare monstrum. Immigrazione. Bugie e tabù (Arianna Editrice, 2014) e Contro la Costituzione. Attacco ai filistei della Carta '48 (Circolo Proudhon Edizioni, 2017), Mannino ritorna alla ribalta con Disciplina del caos. Come uscire dal labirinto del pensiero unico liberale (Edizioni La Vela, 2021), una critica di fondo va anche oltre quella meramente nostalgica tipica di ambienti della così detta sinistra radicale nonché della destra radicale (quest’ultima focalizzata su posizioni che vanno dal tradizionalismo alla ripresa acritica del conservatorismo di stampo angloamericano).

Mannino propone una genealogia storica del liberalismo inteso come servitù della politica all’economia. Come affermato dall’autore, il denaro è diventato il valore dominante della vita, e l’ideale di uomo, oggi, sono Jeff Bezos o Elon Musk, l’influencer di turno, il ricco speculatore che si è fatto da sé a volte non sapendo fare null’altro che produrre soldi dai soldi. Non più l’uomo politico, il religioso, l’artista che lascia opere ai posteri, ma l’affarista-usuraio spesso travestito da “filantropo”. L’interpretazione offerta qui è di un liberalismo che rovescia lo zoon politikon (ζῷον πολιτικόν) aristotelico in un animale competitivo e consumatore che divora il mondo a scapito della socialità ed al mutuo appoggio (come avrebbe detto l’anarchico Kropotkin) dissolvendo ogni paradigma comunitario. La paura ed il timore di Carl Schmitt sulla fine del Politico è oramai realtà e purtroppo non è, come scriveva oramai dieci anni or sono Alain De Benoist nel suo Memoria viva (Bietti, 2021), un “mero mito”, perché l’ultima variante liberale, il neoliberalismo o neoliberismo, è riuscito effettivamente a mettere l’Economico sopra a tutto. “Il mio tentativo, perché di tentativo si parla”, ci dice, “è di andare alle radici del sistema malato in cui viviamo aggiungendo alle già battute strade della critica politico-economica al liberalismo quella della demistificazione etica e filosofica, per cui, in sostanza, il liberalismo di massa non è che nichilismo applicato su vasta scala”.

Non è l’ennesimo libro (solo) sulle ingiustizie sociali, sottolinea, ma “sulla genesi del pensiero che ci ha portato fin qui e, in più, una ricerca della possibile via d’uscita sul terreno dei princìpi fondamentali. La “disciplina” è appunto questo: un metro di giudizio per riparametrare la visione del mondo, capovolgendo il punto di vista del pensiero unico liberale che è unico perché unico è il modo di concepire l’esistenza e la società da parte dei poteri globali, pur nelle loro differenze nazionali”. I tre riferimenti che percorrono sotterraneamente l’opera sono, sempre secondo l’autore, tre: “Nietzsche, letto come secondo me va letto, quindi né da destra, sorvolando facilonescamente su certe sue irricevibili idee socialmente razziste, né da sinistra, alla Deleuze o alla Vattimo; il Camus anarcosocialista (lasciando perdere certi suoi utopismi sull’abolizione delle frontiere) e direi la Arendt attraverso cui è possibile riscoprire la paradossale attualità di Aristotele, con la sua etica non moraleggiante ma fondata sulla virtù come elevazione”. Mannino rifiuta di iscriversi a qualunque area contestataria, sia essa di estrema sinistra o di estrema destra: “Penso che il peggior difetto delle estreme sia la sindrome autoreferenziale da parrocchietta, in cui da un lato ci si piace e compiace nel ravvoltolarsi sotto le coperte confortevoli del passato, e dall’altro, conseguentemente, non si riesce a inserirsi nel presente, con spregiudicatezza, che non significa abbandono degli ideali, ma piuttosto farli atterrare nel momento, nel contingente.

Ci sono ottime energie sprecate nella continua adorazione degli idoli del Novecento, mentre la Storia, come la Vita, muta incessantemente. Il passato dovrebbe servire come lente per guardare criticamente l’oggi, non per riproporre più o meno velatamente formule che andavano bene cento o cinquant’anni fa. Le forme assunte dalle idee cadono con il passare degli eventi e dei processi storici e vanno continuamente aggiornate per aderire alla realtà viva”. Marx e il marxismo più o meno ortodosso o pensatori come Evola e Guènon, per fare esempi di nomi celebri che ancora aleggiano fra anticapitalisti e anti-liberali, in questa prospettiva sono “serbatoi di raffronti rispetto al paesaggio attuale e possono fornire spunti di controcanto che sarebbe sciocco ignorare. Ma l’ortodossia è sempre un irrigidimento della facoltà di pensiero e di azione, e quindi rappresenta un limite in sé.

Marx resta importantissimo come diagnostico del capitalismo così come un Evola o un Guènon sono autori che danno una visuale interessantissima sul dramma interiore della spiritualità contemporanea e su come contrastarlo (benché, pur avendoli io letti, non abbiano influenzato il mio lavoro). In ogni caso farne dei feticci è cretino, oltre che controproducente”. Il campo di scontro, per Mannino, risiede sì “nell’interiorità, purchè, attenzione, trovi il suo riflesso sul livello sociale e politico. I due piani sono interconnessi, uno implica l’altro. Non ha molto senso allenarsi esclusivamente alla purificazione di sé in un contesto esterno corrotto. Insomma, si deve fare politica, ciascuno nel proprio, anche nell’arte, o nell’associazionismo variamente inteso, rifuggendo l’individualismo, tara liberale, e compiendo lo sforzo di fare gruppo, fronte, comunità, cercando i propri simili e agendo anzitutto sulle idee, sull’immaginario, sulla cultura, nel movimentismo e, appena se ne presenti l’occasione, anche nell’agone partitico-elettorale in senso stretto. Senza tabù”.

Il modello a cui pensa Mannino è il comunitarismo, a cui associa anche il socialismo. Ecco come ne spiega la connessione: “Nella mia proposta, si tratta di invertire l’asse attorno al quale la società si fonda: in quella liberale è l’individuo (in astratto, perché poi in concreto il soggetto che realmente decide è colui che è in grado di muovere grandi capitali o di influire sulla loro circolazione, ovvero gli apparati tecno-militari delle grandi Potenze), mentre in un’ottica comunitarista è la comunità, autofondata su basi variabili a seconda delle situazioni storico-culturali, geografiche e geopolitiche (ergo, non necessariamente la “nazione-Stato”, anche se per noi, intendo noi italiani ed europei, gli Stati nazionali rimangono l’insostituito, almeno finora, baluardo contro la globalizzazione e il suo braccio armato monetario, l’Ue). Un comunitarismo politico ma anche esistenziale, consapevole che ciascuno di noi, nella sua individualità, è già una comunità con una guida “politica”, la coscienza, che deve governare parti differenziate, consce e inconsce”. Il comunitarismo è “prima di tutto una disciplina etica, un ethos della libertà come autoresponsabilità, come misura del proprio valore nella mischia sociale, come disintossicazione da uno stile di vita da bambinoni pigri e mezzi deficienti, come rifiuto di un’antropologia della solitudine e del narcisismo”.

E socialismo, perché?

“Perché un’etica dei forti, per così dire, porta a una politica a favore dei deboli, il cui valore, appunto, non può essere buttato via solo perché non tutti hanno la capacità di far soldi. Mentre per un liberale il capitalismo è il migliore dei mondi possibili, per un comunitarista la sola opzione non può essere che un socialismo attualizzato, ovvero non più global ma concretamente legato alle identità particolari, che corregge la democrazia delegata con robuste iniezioni di democrazia diretta, che punta a riprendere il controllo popolare della moneta e dei servizi pubblici”.

Niente a che spartire con le critiche alla democrazia di filoni come l’accelerazionismo alla Nick Land, “una moda culturale che, detta in due parole, per salvare il malato propone di accelerarne la dipartita. Però è un sintomo da approfondire, se non altro in quanto spia rivelatrice di come la febbre disgregatrice della ultramodernità si riproduca, filosoficamente parlando, in ipotesi estremiste”. Mannino è ferocemente avverso alla digitalizzazione che sta scivolando verso il transumanesimo: “A metà del libro faccio un ampio excursus sulla virtualizzazione dell’esistenza quotidiana e collettiva. Non vedo altro modo di conviverci che procedere per tentativi con l’obbiettivo di ridimensionarne l’impatto. Decisivo è il recupero, sempre possibile finchè resistono le funzioni biologiche e psicologiche di base, di quelle fonti di risanamento che sono i bisogni innati non comprimibili, o almeno non comprimibili completamente: la sessualità presupposto della vita, la famiglia come legame primigenio, l’appartenenza a un gruppo superiore come garanzia di identità, la solidarietà e l’aggressività da dosare in coppia per un equilibrio individuale e collettivo decente. Pur nella più abbietta repressione degli istinti che l’umanità ricordi, un sostrato da cui attingere resta ancora. Perciò non c’è da essere apocalittici, ma combattenti”.

Assistiamo ad una nuova guerra fredda fra Stati Uniti d’America e la Repubblica Popolare Cinese. Quest’ultima è una speranza o un nemico da temere?

“Sarebbe da pazzi scriteriati, o da reggicoda degli Usa, anche il solo immaginare un prossimo futuro che non tenga conto dell’ascesa della Cina. Nel libro non tratto di geopolitica, che lascio a chi è più competente di me in questa materia, ma quel che è certo è che, da europeo, non si può non sognare un’Europa in dialogo anche con la Cina (così anche con la Russia), ovvero un’Europa che sappia disancorarsi dal giogo americano. Tutto il problema sta nel non sognare ad occhi aperti vaneggiando di un’Europa che di punto in bianco si libera dalle caserme Usa che la infestano, Italia in primis. Ma non c’è dubbio che il nostro nemico numero uno sia a Washington, che ci ha tenuti asserviti direi anche a sufficienza, non a Pechino, che pure non può entusiasmare un europeo figlio di un’altra storia”.

Sulla pandemia da Covid 19 gestita in modalità autoritarie, Mannino si pone in una posizione che potremmo definire laica: “Credo sia una stretta autoritaria provvisoria, perché il controllo vero si attua non con le ordinanze e le quarantene ma tramite l’autocontrollo dell’individuo massificato, possibile grazie all’onnipervasiva tecnologia (il “capitalismo della sorveglianza”, per citare la Zuboff). Credo più a un futuro da Brave New World huxleyano, già peraltro abbondantemente realizzato, che a uno da 1984 orwelliano (benché Orwell sia imprescindibile, per capire certe dinamiche liberticide del nostro tempo, e difatti l’ultima citazione del libro è sua).

Alla fine del suo libro, in nome della fecondità creativa che la mescolanza di orientamenti diversi può offrire, Mannino intervista pensatori italiani di diversa origine come lo storico Franco Cardini, il giornalista Thomas Fazi o il massmediologo Carlo Freccero. Quasi a suggerire che grazie al confronto delle loro idee si possa uscire dal labirinto. “Certamente anche grazie a loro, sì – puntualizza – come a tutti coloro che pensano e agiscono in senso diametralmente opposto a questa marcia che si pretende ultimativa e senza possibilità di alternativa del cosiddetto “progresso” in salsa liberale. Che invece è, sul piano umano prima ancora che politico, un regresso che ci ha tolto vitalità e gusto per la vita e per la lotta. Ma non del tutto, per fortuna”.