Il solarpunk è un movimento culturale e artistico che promuove una visione ottimista e progressista del futuro, con una particolare attenzione verso le energie rinnovabili e le nuove tecnologie sostenibili. Il solarpunk copre numerosi ambiti quale l’arte, la narrativa fantastica e di fantascienza, l’architettura e l'attivismo e si pone come obiettivo la realizzazione concreta di un futuro tecnologico ed ecosostenibile e la lotta al cambiamento climatico. Si presenta inoltre come un genere letterario opposto al cyberpunk e alla cli-fi, poiché ne rovescia i principi di base, in particolare la visione nichilistica e post apocalittica del futuro.

Quelle solarpunk sono storie che osano essere ottimiste e che ambiscono a raccontare realtà sfaccettate, dove la soluzione non è una panacea tecnologica – espressione di un tecno-ottimismo rivelatosi illusorio – ma il risultato di scelte politiche sfumate e complesse. Crediamo che la visione solar punk possa essere molto vicina all'organizzazione comunitaria, stessa cosa vale per altri modi e mondi distopici come lo steam e l'atompunk.

Il termine "solarpunk" è stato coniato su Internet ed è stato utilizzato per la prima volta nel 2008, diffondendosi inizialmente in blog e discussioni on-line. È diventato però popolare solo negli anni successivi, in particolare dopo la pubblicazione nel 2011 di Innovation Starvation, un articolo dello scrittore di fantascienza Neal Stephenson nel quale viene criticata la situazione di stallo in cui si trova la scienza moderna. Stephenson sottolinea come la mancanza di iniziativa da parte della società, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili, si sia progressivamente riflessa anche nella letteratura fantascientifica degli ultimi anni, sempre più caratterizzata da visioni distopiche e pessimiste. Lo scrittore parla inoltre della Hieroglyph Theory, termine coniato durante un evento a cui aveva preso parte, che sostiene che i concetti scientifici alla base delle grandi storie di fantascienza del secolo scorso, ad esempio i robot di Isaac Asimov o il cyberspazio di William Gibson, abbiano svolto un ruolo importante nel progresso scientifico in passato, poiché presentavano innovazioni tecnologiche con una logica interna che hanno influenzato la comunità scientifica dell'epoca.Dall'intervento di Stevenson è nato nel 2011 il progetto Hieroglyph, in collaborazione con la Arizona State University, che si pone come obiettivo la pubblicazione di storie di fantascienza più ottimiste, in modo da poter ispirare e indirizzare la comunità scientifica verso le tecnologie ecosostenibili.

Nel 2012 viene pubblicata in Brasile la prima antologia di storie solarpunk, Solarpunk: Histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável di Gerson Lodi-Ribeiro.Nel 2014 è stato pubblicata la prima raccolta di racconti nell'ambito del progetto, con il titolo Hieroglyph: Stories and Visions for a Better Future. Nel settembre dello stesso anno Adam Flynn ha pubblicato l'articolo Solarpunk: Notes toward a manifesto sul sito del progetto Hieroglyph, descrivendo le caratteristiche principali del movimento.

Da luglio 2019 a febbraio 2020 si è svolta al Museo d'arte di Tel Aviv l'esibizione "Solar Guerrilla: Constructive Response to Climate Change" nella quale era presente una sezione dedicata al solarpunk.

Distopie e catastrofismo da tempo rappresentano una delle correnti dominanti della fantascienza, sulla scia di padri illustri come Orwell, Bradbury e Huxley. Peccato che la lucidità critica e la forza di rottura di questi autori – e di diversi che li hanno seguiti – sia stata normalizzata e incanalata in quello che è diventato un facile trend commerciale, che si allinea a un certo pessimismo diffuso senza offrire nulla di davvero nuovo.

Esistono però approcci che si ribellano a queste narrazioni dominanti e reagiscono cercando strade diverse. Approcci che vanno dal progetto Hieroglyph alla rinata fantascienza cinese, fino al solarpunk.

Derivativo del cyberpunk, il solarpunk non è soltanto un genere letterario ma anche un manifesto, un movimento speculativo e controculturale che si oppone a un futuro dominato da «anziani in grandi città impauriti dal cielo», come prevede lo scrittore (e co-fondatore del cyberpunk) Bruce Sterling. Andrew Dana Hudson, scrittore e membro del Center for Science and the Imagination dell’Università dell’Arizona, lo definisce «uno sforzo collaborativo per immaginare e progettare un mondo di prosperità, pace, sostenibilità e bellezza, raggiungibile con ciò che abbiamo e da dove siamo adesso» nel saggio che apre Solarpunk: Come ho imparato ad amare il futuro, una raccolta di racconti pubblicata da Future Fiction e curata dal suo cofondatore e scrittore Francesco Verso.

Rifiutare la distopia non vuol dire gettarsi nelle utopie più sfrenate e ingenue

Come sottolinea nell’introduzione lo scrittore Fabio Fernandes, «Non si tratta di mostrare una società composta da shiny happy people, ma da persone che si occupano del qui e ora e, di conseguenza, del futuro». Quelle solarpunk sono storie che osano essere ottimiste e che ambiscono a raccontare realtà sfaccettate, dove la soluzione non è una panacea tecnologica – espressione di un tecno-ottimismo rivelatosi illusorio – ma il risultato di scelte politiche sfumate e complesse. Agire, per un solarpunk, non significa distruggere, fare tabula rasa e ripartire da zero, ma piuttosto riutilizzare e rinnovare; significa opporsi a una politica anziana e statica ma anche imparare a conviverci, creando quelle che Hudson chiama «sacche di progresso e immaginazione»; significa farsi strada nelle crepe di una società decadente, facendo crescere alberi nelle spaccature dell’asfalto; significa – ricorrendo di nuovo alle parole di Hudson – «Incoraggiare una resilienza che isoli paesi e quartieri dagli shock economici. Instaurare patti di mutuo soccorso che proteggano i membri dalla predazione fiscale».

Un'Antologia di Racconti

Uno degli aspetti più interessanti di quest’antologia è la varietà di voci e visioni che ospita: autori e autrici dal Brasile e dalla Cina, dagli Stati Uniti e dalla Francia, dalla Spagna e dall’Argentina, che raccontano storie ambientate in tutti i continenti. Una fantascienza non più occidentale ma globale, collocata in scenari diversi da quelli a cui siamo abituati. «Da decenni, la letteratura mainstream – in un progressivo scivolamento verso un postmodernismo disincantato e un lucido cinismo giustificato dallo sfaldamento del presente – si è abilmente smarcata dalla responsabilità d’immaginare una società diversa, un individuo diverso e un futuro diverso da quelli attuali», scrive Francesco Verso nel saggio che chiude il libro. E questi racconti in effetti si muovono in altre direzioni, mostrano immagini e personaggi nuovi alle prese con i cambiamenti climatici, l’uso di energie rinnovabili e il rimodellamento della società.

Come spesso accade con le raccolte, la qualità dei racconti – sia per quanto riguarda la raffinatezza dell’esplorazione del futuro, sia dal punto di vista della scrittura – non è costante e ci sono alcune storie poco convincenti. Ma, nel complesso, l’antologia di Future Fiction è una novità narrativa e intellettuale, una ventata di freschezza che cerca di scardinare alcune narrazioni dominanti. Lo fa con un ottimismo prudente, che può risultare fuori luogo in un mondo pervaso da crisi climatiche, sanitarie ed economiche, ma che costituisce anche una novità, una rottura col passato. E lo fa ricordando che, come afferma Hudson, «L’albero non può cancellare il cemento, ma il cemento è troppo malandato per fermarlo».

Inizialmente ispirato allo steampunk e al cyberpunk, il solarpunk si differenzia dal primo perché predilige l'utilizzo di tecnologie contemporanee piuttosto che di quelle del passato, in particolare dell'epoca vittoriana, e dal secondo poiché immagina un futuro utopico che però può essere realizzato concretamente. Il suffisso "-punk" indica in questo caso la ribellione contro il sistema capitalista moderno caratterizzato da oppressione delle minoranze etniche e di genere, sessismo, eternormatività, sfruttamento delle classi lavoratrici, individualismo, maltrattamento degli animali e politiche contro la salvaguardia dell'ambiente.Il prefisso "solar", invece, fa riferimento all'energia solare, una fonte di energia sostenibile, presente in abbondanza e accessibile a tutti, ma anche alla luce e al calore, elementi che vengono spesso associati, nelle opere appartenenti al genere, alla vita, alla rinascita e al senso di comunità.

Uno degli aspetti fondamentali del solarpunk è la comunità di persone che contribuiscono alla sua crescita tramite blog, siti web e bacheche, ciascuno definendo la propria idea di futuro sostenibile. La solidarietà fra gli esseri umani è anche uno dei temi principali che caratterizzano questo genere; essa è il mezzo con il quale attuare una rivoluzione ecologica ed economica e tutti sono in grado di contribuire affinché ciò possa avvenire. Questo obiettivo va ad intrecciarsi con altre campagne socio-politiche e a movimenti come la comunità lgbt e il femminismo, i cui ideali sono condivisi anche dal solarpunk. Vi è inoltre un forte interesse per la tutela dei popoli indigeni e degli strati poveri della società, che più hanno subito le conseguenze dei cambiamenti climatici nel corso degli anni, e delle persone affette da disabilità.

Il solarpunk non propone solo un rifiuto delle fonti di energia inquinanti e un passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, ma un cambio radicale della società dell'Antropocene in favore di una società equa e accessibile per tutti, dove ogni minoranza è riconosciuta e rappresentata. Esso, quindi, non si limita a raffigurare un futuro ideale ma anche a riconoscere i problemi della società attuale e a cercare delle soluzioni credibili per risolverli.

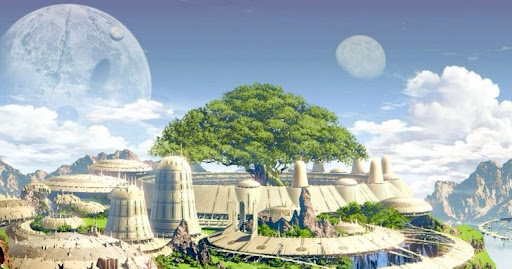

Dal punto di vista estetico il solarpunk trae ispirazione da vari movimenti culturali e artistici, in particolare l'Art Nouveau, dal quale riprende i motivi decorativi eleganti combinati con la presenza di elementi naturali come piante, luce e acqua e il movimento di fine Ottocento Arts and Crafts. Esso prende inoltre come modello l'afrofuturismo, con il quale condivide l'interesse verso altre culture oltre a quella occidentale, anche nella moda e nell'uso di colori accesi. Anche il retrofuturismo ha contribuito all'estetica solarpunk, seppur in minima parte, per quanto riguarda gli elementi di modernità nel design di città futuristiche dominate dal vetro e dal verde.

In letteratura vi sono diversi esempi di opere che hanno anticipato le tematiche trattate dal solarpunk, in particolare Ecotopia di Ernest Callenbach (1975), The Fifth Sacred Thing di Starhawk (1993) e Pacific Edge di Kim Stanley Robinson (1990), tutti ambientati in una società futura anti-capitalista ed ecosostenibile. Anche Ursula K. Le Guin è considerata una pioniera indiretta del genere per il romanzo I reietti dell'altro pianeta (1974), in cui viene descritta una società utopica dove ogni elemento di disuguaglianza tra gli individui è stato cancellato.

Come genere letterario il solarpunk si distingue per la sua funzione pedagogica; attraverso storie ambientate in realtà con un'impronta molto più ottimista rispetto al resto delle produzioni del genere fantascientifico, il solarpunk intende incoraggiare i lettori a immaginare come si potrebbe realizzare un futuro ecosostenibile e quali sono i mezzi per farlo, oltre a puntare l'attenzione sulla giustizia climatica.

Sebbene possa essere considerato molto simile al genere climate fiction (noto anche come cli-fi) per la presenza di cambiamenti climatici come sfondo delle vicende narrate nelle sue storie, il solarpunk si differenzia per la sua tendenza utopica e ottimistica.

La letteratura è il campo dove il solarpunk trova maggiore espressione soprattutto sotto forma di antologie di racconti alle quali contribuiscono molti autori di diverse nazionalità, tra le quali le più note sono Solarpunk: Histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável (2012) di Gerson Lodi-Ribeiro,Sunvault: Stories of Solarpunk and Eco-Speculation (2017) a cura di Phoebe Wagner e Brontë Christopher Wieland, Wings of Renewal: A Solarpunk Dragon Anthology (2017) a cura di Claudie Arseneault e Brenda J. Pierson,Glass and Gardens: Solarpunk Summers (2018) e Glass and Gardens: Solarpunk Winters (2020) a cura di Sarena Ulibarri, Biketopia: Feminist Bicycle Science Fiction Stories in Extreme Futures (2017) a cura di Elly Blue e The Weight of Light: A Collection of Solar Futures a cura di Joey Eschrich and Clark A. Miller , Solarpunk: Come ho imparato ad amare il futuro, a cura di Fabio Fernandes e Francesco Verso, Assalto al sole. La prima antologia solarpunk di autori italiani a cura di Franco Ricciardiello.

L'interesse del solarpunk per l'inclusione e la giustizia sociale è particolarmente significativo nell'ambito dell'architettura e nella pianificazione del territorio urbano. Nel suo articolo Solarpunk: Notes toward a manifesto Adam Flynn afferma che nel solarpunk "le infrastrutture sono una forma di resistenza". Anche in questo ambito viene presentata l'esigenza di armonia, sia estetica e sociale, e di inclusione. Nell'immaginario solarpunk le città del domani presentano solitamente dei sistemi di trasporti all'avanguardia, non inquinanti e accessibili a tutti, edifici ricoperti da pannelli solari, fiori e piante. Il materiale prediletto dall'architettura solarpunk è il vetro, in quanto fornisce luce e calore naturali a impatto zero.

Il solarpunk è presente nell'architettura solamente sotto forma di concept art, in particolare nelle opere dell'architetto belga Luc Schuiten che raffigurano città, chiamate Vegetal City, in cui gli edifici sono formati e sorretti dalla vegetazione. Il Bosco Verticale di Stefano Boeri a Milano e il Park Royal Hotel di Singapore sono fra gli esempi più noti di architettura che ha ispirato l'immaginario solarpunk negli anni.